Авраам Ноам Хомский - один из самых цитируемых учёных, великий лингвист, общественный деятель, публицист и анархист по политическим воззрениям. Американцы дали ему прозвище «Наш Сократ» и «совесть нации».

В свои почти 90 лет Хомский продолжает активно преподавать науку о языке в знаменитом Массачусетском технологическом институте (чем он занимается уже более полувека), с готовностью даёт интервью, пишет дерзкие очерки и проводит открытые лекции.

Хомский - это не просто крупная фигура в современной лингвистике, это стиль мышления.

Вообще можно не кривя душой заявить, что всё языкознание делится на две эпохи: до Хомского и после Хомского.

Нет, мы до сих пор не узнали всю правду о появлении разных языков на нашей планете и вполне можем довольствоваться легендой о Вавилонской башне. Но именно благодаря Хомскому языкознание приобрело статус науки, а не инструмента классификации.

В 1957 г. мир науки о языке всколыхнула книга Хомского «Синтаксические структуры» . Всё, чем занималась лингвистика до Хомского - это накопление знаний о средствах и нормах конкретного языка; максимум - объединением языков в языковые группы и их сравнительной характеристикой. Никто до Хомского не воспринимал язык как врождённую особенность; язык не оценивался как такая же система познания мира, как, скажем, зрительное или визуальное восприятие.

При поверхностном рассмотрении языки разительно отличаются друг от друга. Если сейчас кто-нибудь зайдёт в эту комнату и начнёт говорить на суахили, я не пойму ни слова. Тем не менее, я распознаю, что это язык.

Я не буду его понимать, но я буду знать, что это не просто шум… Основу языка составляет бесконечное количество структурированных высказываний с определённым смыслом. Всё это находится за границами той сферы, которую мы можем наблюдать, просто изучая тексты.

Ноам Хомский

Из рассказа проекту Serious Science

Действительно, как объяснить сумасшедшую скорость, с которой маленькие дети усваивают язык, на котором говорит его окружение? Каким образом ребёнок отличает речь от прочих звуков? Как они чувствуют разницу между «сгореть на солнце» и «сгореть дотла»? Почему дети всех стран мира усваивают родной язык примерно за одинаковый период времени, и никакие языковые отличия, так долго изучавшиеся матёрыми лингвистами, не влияют на этот процесс?

Ребёнок, познавая речь (а это приблизительно лет до пяти) получает весьма обрывочные сведения о языке и его правилах; тем не менее, он схватывает их. Явно не из опыта, поскольку опыта у ребёнка пока недостаточно. Значит, знания о грамматике языка имеют априорный характер, и каждый человек имеет своеобразный встроенный модуль неких универсальных лингвистических принципов. Речь идёт не о принципах русского языка или китайского; появляется понятие «универсальной грамматики».

…Ребёнок способен выучить любой язык лишь потому, что имеется фундаментальное соответствие между всеми человеческими языками, потому что «человек повсюду одинаков». Более того, функционирование языковой способности происходит оптимальным образом в определенный «критический период» умственного развития.

Ноам Хомский

Из «Картезианской лингвистики», 1966 г.

Хомский предложил радикально изменить наши представления о языке: он стал рассматривать его как часть генетической программы, заложенной в человеке.

Так была создана теория «порождающей (генеративной) грамматики».

Согласно этой теории, язык состоит из бесконечного числа интерпретируемых выражений. Эти выражения организуются с помощью грамматических правил и структур, количество которых как раз ограничено. Иными словами, говоря на языке, мы как будто орудуем кубиками Lego: разновидностей деталей не так и много, но они позволяют построить бесконечное количество конструкций. Мы не осознаём те алгоритмы, которые мы используем при генерации родной речи, пользуемся ими автоматически, и в этом - величайшая экономия наших мыслительных ресурсов.

Должны существовать некие языковые универсалии, которые ставят пределы разнообразию человеческой речи. Исследование универсальных условий, определяющих форму любого человеческого языка, и является задачей «общей грамматики». Эти универсальные условия не усваиваются путем обучения, скорее они определяют те организационные принципы, которые делают возможным усвоение языка; их существование необходимо, чтобы полученные человеком сведения превращались в знание. Если считать эти принципы врожденным свойством мыслительной деятельности, тогда открывается возможность дать объяснение тому вполне очевидному факту, что говорящий на данном языке знает множество вещей, которые он вовсе не усваивал в процессе обучения.

Граффити на стене Бруклина с изображением Ноама Хомского. Источник: flickr.com

Хомский, как преподаватель с пятидесятилетним опытом работы, много сил отдаёт развитию представлений об образовании и резко критикует существующую систему , в особенности систему тестирования и оценки знаний.

Если задуматься, многое в образовательной системе направлено на воспитание подчинения и пассивности. С самого детства человеку мешают проявлять независимый и творческий взгляд. Если ты позволяешь себе свободомыслие в школьные годы, будь готов к неприятностям.

Хомский - яркий представитель радикально настроенных крайних левых, поэтому его нападки на современное американское образование очень политически окрашены .

Мы теряем детство. Образовательные программы, созданные при Буше и Обаме, больше всего походят на подготовку к службе в военно-морском флоте. Учителей заковывают в рамки инструкций. Детей заковывают в рамки тестов и экзаменов.

Если всё обучение сводится к подготовке к экзамену и его сдаче, никто ничему не научится. Всё, что ты сказал на экзамене, забывается сразу после его окончания. Я абсолютно уверен, что такой подход диктуется сознательно, и что независимость и творчество считаются опасными на высшем уровне управления.

Ноам Хомский

Из интервью изданию Truth Out

[о последней образовательной реформе США No Child Left Behind] Эта реформа не даёт учителям учить. Она превращает учителей в дрессировщиков, которые скармливают детям материал и проверяют его усвоение. Это не учительство, это знак неуважения к учителям. Это значит, что учитель не может заниматься с детьми интересными вещами, потому что это отвлекает их от подготовки к экзаменам.

Ноам Хомский

Больше материалов, эссе и интервью с Хомским на английском языке можно прочитать .

Язык — пространство для творчества, математически точная система, встроенная с рождения в наш мозг, или то и другое одновременно? Сегодня мы разбираемся, как Ноам Хомский повлиял на современное понимание языка, почему язык более сложен, чем об этом говорят разработчики искусственного интеллекта, и какие всё-таки есть недостатки у теории универсальной грамматики.

Справка. Ноам Хомский родился 7 декабря 1928 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Он известен как основоположник генеративного направления в лингвистике, философ, теоретик, политический активист. Студентом он изучал математику, лингвистику и философию. С 1962 года является профессором в Массачусетском технологическом институте и преподает там по сей день. Соотечественники называют Ноама Хомского «Американский Сократ».

Одной из первых, а также и широко известных работ Хомского является книга «Синтаксические структуры» (1957), в которой он изложил идею генеративной, или порождающей лингвистики.

«Конечным результатом этих исследований должна явиться теория лингвистической структуры, в которой описательные механизмы конкретных грамматик представлялись бы и изучались абстрактно, без обращения к конкретным языкам».

Особенность метода Хомского заключается в том, что он представил грамматику естественного языка в виде механизма, который способен породить бесконечное число грамматически правильных предложений при наличии изначально ограниченных языковых ресурсов. Однако его целью было не только выявить математически точную грамматическую систему, но также объяснить творческое использование языка людьми и механизмы усвоения языка детьми.

Идея универсальной грамматики возникла на базе целого комплекса исследований, посвященных теме связи языка и мышления, в частности на тексте Выготского («Мышление и речь», 1934), а также основана на взглядах Декарта относительно врожденного характера мышления.

Взгляды Ноама Хомского неоднократно претерпевали изменения, но его фундаментальная посылка оставалась неизменной – способность к языку является врожденной. Однако что именно является врожденным? Ученый считает, что универсальная грамматика как общий набор синтаксических правил встроена в мозг. Таким образом, логика, согласно которой мы выстраиваем предложения, оперируем языковыми конструкциями, продиктована самой природой, биологическими особенностями нашего мозга, и это является одним из условий, согласно которым существует универсальная грамматика.

«Исследование универсальной грамматики – это исследование природы человеческих интеллектуальных способностей. Оно пытается сформулировать необходимые и достаточные условия, которым должна удовлетворять некоторая система, чтобы считаться потенциальным человеческим языком, — условия, которые не просто случайно оказались применимыми к существующим человеческим языкам, а которые коренятся в человеческой «языковой способности» и образуют, таким образом, врожденную организацию, которая устанавливает, что считать языковым опытом и какое именно знание языка возникает на основе этого опыта».

Действительно ярким примером в пользу этой идеи служит наблюдение за тем, как дети научаются языку. Примерно в возрасте двух лет ребенок уже понимает речь, очевидно не имея никакой теоретической основы для этого понимания. Кроме того, любой человек с нормальным уровнем умственного развития способен использовать язык.

В то же время у многих взрослых людей возникают трудности при изучении механизмов работы биологических или физических законов, хотя эти системы устроены на порядок проще, чем лингвистическая, как утверждает ученый. Таким образом, Хомский уверен, что изучение структуры языка, а также его свободного употребления поможет понять устройство человеческого ума. Его теория была новым подходом в изучении проблемы отношений языка и мышления.

Наиболее оригинальным и действительно революционным аспектом теории языка Хомского стала его убежденность в том, что формирование языка происходит не от звуков к словам и, далее, к предложениям, а, наоборот, от абстрактных синтаксических структур к фонетике. Таким образом, генеративизм стал заниматься не изучением и описанием языка, но моделированием процесса формирования языка вообще, на самом абстрактном уровне, изолированном от привязки к какому бы то ни было конкретному языку.

Однако с точки зрения эпистемологии, теория универсальной грамматики приводит нас к признанию невозможности получения объективного знания индивидом, то есть к антиреализму. Врожденная способность к языку, если таковая и есть, обеспечивает, но и ограничивает наши познавательные возможности — в точности, как категории в теории Канта.

В связи с этим вспоминаются взгляды позднего Витгенштейна, который был убежден, что невозможно обнаружить никаких устойчивых образований в естественном языке. Его точка зрения исключает существование универсальной грамматики. Согласно позднему Витгенштейну, мы не способны на адекватное постижение реальности как таковой. Индивид обречен иметь дело с «эпистемологическим плюрализмом», суть которого раскрыта в терминах «языковые игры», «семейные сходства» и «формы жизни».

Читайте также

Как бы мы ни относились к практическому аспекту теории генеративной грамматики, нельзя отрицать, что ее цели актуальны, а методы решения проблем оригинальны. Теория Хомского наряду с сильными имеет и слабые стороны, но тем не менее она произвела революцию в лингвистике: произошло смещение со структуралистской парадигмы на генеративную. Генеративная лингвистика, основанная на принципе рационализма и конструктивизма, выступила с активной критикой бихевиоризма.

В свою очередь интересно проследить за аргументацией Хомского, подвергшего критике теорию языка У. Куайна, который выстраивает свою теорию, опираясь на принципы холизмаⓘ Холизм — позиция в философии и науке по проблеме соотношения части и целого, исходящая из качественного своеобразия и приоритета целого по отношению к его частям. , эмпиризма и бихевиоризма. Куайн трактует эмпиризм как единственно возможную связь человека с внешним миром – предметы воздействуют на наши органы чувств, которые затем оформляют полученную информацию и посылают сигналы в мозг. Данной точке зрения соответствует бихевиористский принцип познания окружающей действительности, который можно выразить в формуле «стимул – реакция – подкрепление». По мнению Куайна, научение языку происходит согласно этой схеме. Таким образом, каждое используемое нами слово — это результат целенаправленного воздействия социального мира на индивида. Принцип холизма дополняет теорию языка Куайна и утверждает, что человек запоминает не просто отдельные слова, но целые комплексы, контексты, в которых слова могут употребляться.

Хомский критикует принцип бихевиоризма и показывает его несостоятельность, указывая на творческие основы языка. Слово, употребленное в нетривиальном контексте, не вводит нас в ступор, мы по-прежнему понимаем, какой объект имеется в виду, несмотря на слово, употребленное для нас необычным образом. Язык нами используется в соответствии с заданной ситуацией. Индивид способен понимать — точно так же, как и создавать — предложения, которые ранее не слышал.

В то время как, согласно бихевиоризму, индивид усвоит лишь те слова, которые были подкреплены достаточным образом, но это исключает возможность нетривиального использования языковых конструкций. Допущение, что способность к созданию и использованию языка заложена в нас биологически, не вступает в конфликт с фактом его творческого использования, так как она не ограничена факторами извне, как, например, при бихевиоризме.

Кроме того, бихевиоризм не объясняет природу синонимии. В рамках этой концепции невозможно объяснить процесс понимания индивидом различных слов со схожим значением. Таким образом, неясно, как ограниченный набор стимулов породит неограниченное количество вариаций использования слов.

Становление генеративной лингвистики стало возможным благодаря таким предшествующим традициям изучения языка, как философская грамматика, зародившаяся в семнадцатом веке, а так же структурализм, основоположником которого считается Фердинанд де Соссюр.

По мнению Хомского,

структурализм – это плодотворная область исследования, он «показал, что в языке существуют структурные отношения, которые могут изучаться абстрактно».

Многие идеи, которые нашли свое воплощение в генеративной грамматике, были взяты из структуралистской традиции. Например, методы сегментации и классификации, которыми занимался Соссюр, немного претерпев изменения, нашли свое применение у Хомского в поверхностной структуре языка. Однако генеративная грамматика охватывает больше областей исследования, она тесно переплетена с нейрофизиологией и психологией познания.

Фундаментальная работа Хомского «Язык и мышление» (1972) состоит из трех глав, которые в свою очередь написаны по материалам лекций, прочитанных им в 1967 году в Калифорнийском университете в Беркли. В первой главе автор описывает достижения ученых прошлого относительно изучения мышления через призму природных особенностей языка. Во второй главе Хомский описывает современные достижения лингвистов относительно данной проблемы. И в третьей главе он описывает свои умозрительные прогнозы о будущих достижениях лингвистики в изучении языка и мышления.

Теория, связывающая язык, мышление и сознание (психическая триада), возникает в противовес идее создания формализованного языка, машин с искусственным интеллектом. Хомский настаивает на том, что человеческий язык и мышление устроены более сложно, чем это разработчики искусственного интеллекта. Математическая теория и социально-поведенческие науки значительно упрощают процесс усвоения языка и формирование мышления, сводя все исключительно к системе алгоритмов.

«Соответственно, нет оснований ожидать, что имеющаяся техника может обеспечить нужную глубину проникновения и понимания и дать полезные результаты; она явно не смогла этого сделать и, фактически, ощутимые затраты времени, энергии и денег на применение вычислительных машин в лингвистическом исследовании не обеспечили сколько-нибудь значительного прогресса в нашем понимании использования языка и его природы».

Хомский является сторонником психологизма, он акцентирует внимание на том, что необходимо изучать психику и сознание человека. В противном случае, «это подобно тому, как если бы естественные науки должны были именоваться «науками о снятии показаний с измерительных приборов».

Углубляемся

В то же время Хомский критикует подход, при котором способность к языку рассматривается как эволюционирующая. Говорить о том, что способность к речи развивалась в зависимости от целей индивида, неверно, считает ученый, т.к. язык имеет слишком много функций и разнообразные формы его использования.

«Допускать эволюционное развитие «высших» стадий из «низших» имеется не больше оснований, чем допускать эволюционное развитие от дыхания к ходьбе».

Например, животные, обладающие ограниченным набором знакового языка, используют коммуникацию со строго определенными целями. Шимпанзе всегда будет показывать один и тот же знак или издавать один и тот же звук при желании сообщить зафиксированную за этим действием информацию. Использование языка человеком основано на других принципах. Человеческий индивид способен сообщить один и тот же факт множеством различных способов. Кроме того, человек может говорить, просто потому что хочет общаться, он может обманывать, шутить, использовать метафоры и прочее. В связи с этим возникает необходимость ввести термин «языковая компетенция».

«Языковая компетенция – знание языка, имеющееся у каждого нормального носителя языка», а также знание некоторых способов использования языка в процессе его употребления говорящим или слушающим .

Иначе говоря, область применения языка настолько сложна, что не возникает сомнений в уникальности устройства человеческого интеллекта.

Читайте по теме

Хомский признает, что он не дает неопровержимых доказательств в пользу того, что универсальная семантика имеет биологическое происхождение. Кроме того, его теория не охватывает всей совокупности фактов относительно языка и мышления. Однако он настолько уверен в верности выбранного направления для развития лингвистики, что призывает ученых к активной разработке своих идей в будущем.

В заключении к труду «Язык и мышление» Хомский пишет:

«Я старался обосновать мысль о том, что исследование языка вполне может, как и предполагалось традицией, предложить весьма благоприятную перспективу для изучения умственных процессов человека. Творческий аспект использования языка, будучи исследован с должной тщательностью и вниманием к фактам, показывает, что распространённые сейчас понятия привычки и обобщения как факторов, определяющих поведение или знание, являются совершенно неадекватными. Абстрактность языковой структуры подтверждает это заключение, и она, далее, наводит на мысль, что как в восприятии, так и в овладении знанием мышление играет активную роль в определении характера усваиваемого знания. Эмпирическое исследование языковых универсалий привело к формулированию весьма ограничивающих и, я думаю, довольно правдоподобных гипотез, касающихся возможного разнообразия человеческих языков, гипотез, которые являются вкладом в попытку разработать такую теорию усвоения знания, которая отводит должное место внутренней умственной деятельности. Мне кажется, что, следовательно, изучение языка должно занять центральное место в общей психологии».

Ссылки на источники

Хомский Н. Синтаксические структуры = SyntacticStructures // Новое в лингвистике. - М., 1962. - Вып. II. С. 415

Хомский Н. Язык и мышление // М.: Изд. Московский университет, 1972. С. 16 — 38

Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. М.: Гнозис, 1994. Ч. I. С. 75–319.

Выготский Лев Семенович. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — Издательство ‘Лабиринт’, М., 1999. — 352 с.

Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века // Язык и наука в конце ХХ века. М., 1995. С. 144-238.

Хомский, Н. Аспекты теории синтаксиса / Хомский Н. – М.: Изд. Московского университета, 1972. С. – 278

Хомский Н. Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли: Пер. с англ. / Предисл. Б. П. Нарумова. - М.: КомКнига, 2005. - 232 с.

Quine W.V.O. Word and object. - Harvard university & the Massachusetts Institute of Technology, 1960. P. — 277

Предисловие переводчика

В свое время на русский язык был переведен ряд трудов Н. Хомского, написанных им в 50-60 гг. XX в., в которых изложены основные положения трансформационной порождающей грамматики, в значительной степени определившей облик мирового языкознания второй половины XX в. В числе прочих была переведена книга «Язык и мышление» , содержание которой отчасти перекликается с содержанием «Картезианской лингвистики ». Однако этот труд остался непереведенным, хотя он занимает особое место в творчестве Хомского, ибо в нем подробнейшим образом рассматриваются лингвофилософские концепции прошлого, которые автор считает созвучными своей собственной общеязыковой теории. Философские и психологические предпосылки последней, пожалуй, наиболее последовательно изложены в расширенном издании книги «Язык и мышление» , в дополнительных главах, которые, к сожалению, остались непереведенными на русский язык. В них мы находим четкое объяснение причин обращения Хомского к рационалистическим построениям мыслителей XVII и XVIII вв., а также к концепциям романтиков первой трети XIX в.

Центральной проблемой лингвистической теории Хомский считает удивительный факт несоответствия между языковыми знаниями, имеющимися в уме рядового говорящего, и теми скудными данными, которые были в его распоряжении, когда он усваивал родной язык. Хомский неоднократно повторяет мысль о том, что ребенку приходится овладевать языком, опираясь на весьма немногочисленные и некачественные данные, а именно на речь окружающих его людей, которая характеризуется всевозможными оговорками, отклонениями, начатыми и незаконченными фразами. И тем не менее, воспринимая сплошные аномалии, ребенок в конце концов становится обладателем в высшей степени сложной и специфической грамматики языка, моделью которой является трансформационная порождающая грамматика (Хомский, правда, ничего не говорит о том, как ребенок, усвоив «правильную» грамматику, сам начинает, подобно взрослым, производить «неправильные » высказывания). Объяснение этому факту Хомский находит только одно: в голове ребенка имеется некий врожденный механизм, «внутренний схематизм», который и позволяет ему за разнородными речевыми данными разглядеть некую универсальную грамматику, способствующую усвоению родного, и не только родного языка [Там же, 158, 160, 174].

В теории универсальной грамматики должны быть сформулированы принципы организации языка, которые в рационалистической концепции считаются обусловленными универсальными свойствами разу ма [Там же, 107]. Хомский исходит из того, что мыслительные процессы одинаковы у всех «нормальных» людей (см. с. 185 наст, издания), а это означает, что на универсальную грамматику накладываются очень сильные ограничения, обусловленные конститутивными особенностями человеческого мышления как врожденной способности, поэтому варьирование языковых структур оказывается отнюдь не беспредельным. Таким образом, универсальная грамматика и «врожденные идеи», если воспользоваться традиционным философским термином, в концепции Хомского оказываются взаимосвязанными, и эта связь обусловлена зависимостью языковой деятельности от мыслительной, определяемой в свою очередь принципами нервной организации человека, сложившейся в ходе длительной эволюции [Хомский 1972 а, 56]. В рецензии на «Картезианскую лингвистику» X. Орслефа в принципе верно отмечается отсутствие обязательной связи между врожденными идеями и универсальной грамматикой; последняя может строиться и на отличной от картезианской философии основе, например, на основе философии Локка. Как бы то ни было, у Хомского по указанной причине одно оказалось тесно связанным с другим, однако следует отметить, что в его обзоре лингвофилософских концепций прошлых эпох эту связь нелегко проследить, поскольку прежде всего его интересовал иной аспект языковой деятельности, а именно ее «творческий аспект».

Теорию Хомского с традицией рационалистической лингвофилософии объединяет один очень существенный момент - это мысль о том, что первейшая функция языка заключается в выражении мысли, в то время как коммуникативная функция, функция донесения мысли до «другого», отнюдь не отрицаясь, остается в тени, считается чем-то второстепенным. Для грамматистов Пор-Рояля «говорить - значит выражать свои мысли знаками, которые люди изобрели для этой цели» [Арно, Лансло 1991, 19], и не более того. В «картезианской школе» если и учитывается коммуникативная функция языка, то она сводится к «передаче мыслей», а единственным назначением речи считается достижение понимания собеседником мыслей говорящего [Бозе 2001, 353, 354, 357]; поэтому основной задачей общей грамматики объявляется изучение способов точного выражения мыслей согласно универсальным законам логики [Бозе, Душе 2001, 242, 253]. Сходные воззрения можно обнаружить и у немецких романтиков, в частности у Гумбольдта, который полагал, что «надо абстрагироваться от того, что язык функционирует для обозначения предметов и как средство общения, и вместе с тем с большим вниманием отнестись к его тесной связи с внутренней духовной деятельностью и к факту взаимовлияния этих двух явлений»; все в языке «направлено на выполнение определенной цели, а именно на выражение мысли» [Гумбольдт 1984, 69, 72-73]. Также и Хомский считает центральным положением картезианской лингвистики идею о том, что функция языка не сводится к одной коммуникативной, ибо язык - это прежде всего основное орудие мышления и самовыражения (см. с. 66 наст, издания). С этим связана идея, которую можно рассматривать как центральную в лингвофилософской концепции Хомского, - идея о творческом характере языковой деятельности не только в сфере высокой поэзии, но и в области обыденного общения. Говорящий, используя конечные средства, способен порождать бесконечное количество новых высказываний, которые он ранее никогда не произносил и не воспринимал. Более того, говорящий способен мыслить и оформлять в языке свои мысли спонтанно, независимо от внешних и даже внутренних стимулов. По этому пункту Хомский постоянно полемизирует с воззрениями своих предшественниковбихевиористов и в свете этой полемики он прежде всего и рассматривает рационалистические концепции XVII - первой трети XIX вв. В то же время свободное мышление и свободная речь человека, не обремененного ограничениями конкретного процесса коммуникации (который в теории Хомского принципиально не рассматривается), взаимосвязаны с самостоятельностью человека в общественно-политическом плане, о чем свидетельствуют пространные выдержки из сочинений Руссо и Гумбольдта. Удивительным образом философия и лингвистическая теория Хомского гармонично сочетаются с его политическими убеждениями, подобно тому как в его личности оказались нераздельно слитыми ученый, философ и общественный деятель левых убеждений.

версия для печати | отправить ссылку на статью

I . Че Гевара лингвистики

Всем известно, что без Соссюра не было бы современной лингвистики. Соссюр – это бренд. Перед ним снимают шляпу даже в Америке. Что делает Хомский? Корчит презрительную гримасу и говорит, что у Соссюра «убогая концепция языка» . Почему убогая? Потому что Соссюр полагал, что, исследуя язык синтагматическими моделями и парадигматическими, его, как лес, можно будет полностью прочесать. И тем самым завершить лингвистику. Чтобы легче было вскрыть структуру языка, Соссюр предложил вынести предложения за пределы языка, оставив языку слова и звуки. Эта идея, конечно, не понравилась Хомскому. И он подготовил свой ответ «Чемберлену». Порождающую грамматику.

Что мне нравится в Хомском? Это его резкость и безкомпромиссность особенно к бихевиористам и позитивистам. Никакой политкорректности. Хомский – это Че Гевара в лингвистике.

Что сделал Хомский?

Лингвистика – занятие гностически гнусное. В ней много от логики. И вот Хомский в эту тихую заводь запустил крокодила, т.е. философию. Хомский – философ. Его душа жаждет не сортировки эмпирических фактов, а открытий. Он хочет не описывать язык, а объяснять его, искать глубоко скрытое.

Вот например, два предложения: «девочка съела яблоко» и «яблоко съедено девочкой». В одном случае я говорю, что сделала девочка. В другом – куда пропало яблоко, где оно? Это два разных события. В одном девочка – субъект, в другом – яблоко подлежащее. Согласно Хомскому, глубинное подлежащее здесь одно – девочка. Глубинный объект – яблоко. На поверхности два предложения с двумя разными подлежащими и разной информацией. При этом одно из них трансформировалось в другое: девочка – в яблоко. То, что делала девочка, и то, что стало с яблоком, совпадают в глубине. Конечно, возможны перестановки не только на месте подлежащего. Возможны и иные трансформации полного предложения. Например, не девочка съела яблоко, девочка не съела яблоко, девочка съела не яблоко, девочка съела гнилое яблоко, грязная девочка съела гнилое яблоко утром и т.д. Эти изменения связаны с изменением смысла. И весь вопрос заключается в том, что я хотел сказать и что сказалось, совпадает ли мой замысел со сказанным. Я думаю, что он никогда не совпадает. Хомский думает иначе. На мой взгляд, смысл существует вне языка, до языка, и, следовательно, вне грамматики языка.

Он предлагает начинать искать смысл с синтаксиса и затем идти к фонологии. Смысл предложения Хомский видит не в синтаксисе, а в семантике. Но он не объясняет откуда в синтаксисе взялась семантика. Он полагает, что семантика была дана изначально вместе с синтаксисом. Вот пример, «невидимый бог создал видимый мир». Это предложение на поверхности. Оно полное. А что в глубине? А в глубине атомарные фразы, комбинация которых и дает то, что на поверхности. Это фразы: 1. Бог есть 2.Бог есть невидимый 3. Мир создан 4. Мир видим. Вот из таких атомов и конструирует Хомский правильное предложение любой сложности.

Я составил из этих фраз следующее поверхностное предложение: «невидимый по ночам бог создал из любви видимый днем мир», т.е. я обессмыслил фразу, указывая на то, что язык не реализовал какой-то смысл и, следовательно, меня начинает интересовать не тот смысл, который уже реализован языком, а тот, который не реализован. И я хочу знать где он существует и как.

Поскольку все дело в порождающей семантике, постольку хотелось бы узнать: откуда берутся смыслы у предложения, кто их ему дает? Понятно, что есть формальные смыслы и неформальные. Например, «мне холодно» и «мне тепло». У этих предложений один и тот же формальный смысл, но неформальный разный. Если я правильно понимаю, порождающая грамматика Хомского пытается соединить формальный смысл и неформальный. И мне непонятно, как это делается, достигается ли это соединение. Например, я говорю: «на улице идет дождь». Вот откуда Хомский узнает, что я сказал. Может быть я этой фразой тяну время, может быть для меня жизнь – это слякоть. А может быть, я ничего не хочу сказать. Я просто заполнил паузу, чтобы не молчать.

Тем самым неизбежно встает вопрос о немой речи, о внутренней речи. Если верить психологам, то я при внутреннем проговаривании использую естественный язык. Но вполне допустимо, что я его не использую, что акт мысли использует систему предметных значений, независимых от языка. Это может быть код образов и схем. И мне нужно узнать откуда взялись эти образы, кто их сделал. А без аффекта это понять невозможно. Немая речь это то, что Жинкин называет универсально-предметным кодом, а Апресян – семантическим языком. Я их называю дословными смыслами. Вот они-то, как мне кажется, и не попадают в пространство порождающей семантики Хомского.

Мне так и не удалось понять, можно ли в процедуре порождения поверхностных предложений учитывать то, что русский язык, например, отдает предпочтение пространственным аспектам бытия, а не временным. Я запросто могу сказать: «на свете счастья нет» и здесь же добавить: «а в саду есть яблони». Все мы знаем, что русский язык – это язык бытийный, а не язык обладания. У нас зло кипит в человеке, как в чайнике. У наших детей есть головы, а у немцев они их имеют. Я могу сказать: «давай дойдем до угла и там простоим до обеда», потому что в русском языке заметна склонность фиксировать межпредметные отношения, а не межсобытийные. И ещё. В русском языке есть какая-то особая страсть и предрасположенность не только к таким понятиям, как «правда», «судьба», «душа», но и к неопределенным местоимениям, к ненормативным признакам. Например, меня с детства убивает слово «брюхатая» по отношению к беременной женщине. Мне кажется, что порождающая семантика Хомского все это не принимает в расчет. А если это так, то Хомский глобалист, который ищет грамматики, которой нет.

Мне было бы интересно узнать, к каким атомарным составляющим Хомский свел бы выражение «молоко на губах не обсохло». Так Якобсон только у одного словосочетания «сегодня вечером» насчитал 40 ясно различимых значений, которые передаются эмоционально, а не грамматически. Или вот Чацкий говорит Софье: «Блажен кто верует. Легко ему на свете». Как можно найти глубинный смысл этих слов. Если он ситуативен. Чацкий фактически говорит Софье: «Ты мне лапшу на уши не вешай, я тебе не верю». А может быть, он говорит и не это.

Или вот предложение «дождь идет». Хомский скажет, что здесь субъект – дождь. Но фактически здесь субъект «идёт», ибо это предикат, который из слова дождь не следует и ради которого произнесена фраза. И снова возникает вопрос, а для чего существует параллельное предложение: «дождит»?

Порождающая грамматика Хомского не объясняет, почему язык один, а мышление у людей разное, а также не раскрывает механизм, обеспечивающий связь мышления и языка, и самое главное, она оставляет в стороне вопрос о невербальном типе мышления. На мой взгляд, мыслить – это не значит говорить. Мыслить – значит воображать. Язык - это пространство обмена мыслями. Например, шахматист мыслит вне связи с языком, а наборщик текста имеет дело с языком вне связи с мыслью.

Хомский явно сочувствует Декарту. Декарт – это его философский жест в науке. Что из этого следует? Прежде всего, то, что разум и воля не могут быть реализованы автоматом. Об этой невозможности знали в 17 веке. Но о ней забыли в 21 веке. Что такое автомат? Например, животное – это автомат. Почему? Потому что, для него есть ближайшая причина, т.е. внешняя по отношению к нему, то, что запускает его рефлекс. Животное является автоматом и поэтому оно является реалистом. Ему не нужны ни язык, ни ум. Если даже мы когда-нибудь всё будем знать о животном, то это знание ничего не прибавит к пониманию мысли и языка. Хомский картезианец. Я думаю, что каждый честный человек картезианец, т.е. человек, который из страха перед наукой не примет на веру идею глобального эволюционизма. У языка и у сознания нет ближайшей причины. И поэтому человек не автомат. Но за то, что человек не автомат, нужно заплатить тем, что он одновременно еще и не реалист, т.е. аутист. Правда, Хомский не употребляет слово аутист, но он цитирует испанского врача 16 века Гуарте, который соединяет ум и нереализм человека. Гуарте выделяет три уровня ума:

1. низший. На этом уровне достаточно чувств, чтобы можно было существовать и быть реалистом, т.е. животным.

2. А еще есть нормальный ум. Я хочу обратить внимание на то, что говорит Гуарте об этом уме и что с удовольствием цитирует Хомский. А поскольку я не читал Гуарте, а также не читал логику Пор-Рояля, постольку за цитаты спасибо Хомскому. Вот цитата: «Нормальный ум способен порождать внутри себя, своей собственной силой, принципы на которых покоятся знания». И далее: «Нормально, если ум производит сам, без чьей - либо помощи тысячу причудливых образов, о которых он никогда не слышал».

Все без труда тут могут узнать что-то похожее на врожденные идеи Декарта. Я же обращаю внимание на «странную способность внутри себя, своей силы порождать принципы знания». Мне кажется, что эту мысль мало кто понимает. Так вот, я скажу теперь то, что Хомскому теперь бы не понравилось. Эта цитата отсылает нас к галлюцинациям человека-аутиста, из бесконечного количества образов которого, что–то случайно объективировалось, зацеплялось за то, что ему – образу – сопротивлялось. Из сопротивления галлюцинирующему сознанию аутистов и составлялась идея реальности. Нечто похожее Хомский находит у Лоренца, который говорил о том, что форма плавника рыбы появилась до того как рыба начала взаимодействовать с водой.

3. Гуарте пишет еще и о третьем уровне ума. Это тот же нормальный ум, с примесью сумасшествия. Этот ум узнает истину благодаря продуктивному воображению. То, что Хомский нашел Гуарте, и то, что он процитировал, говорит о его чудовищной философской проницательности. По большому счету всякий человеческий ум с примесью сумасшествия. Более того, наука вообще невозможна без сумасшедших идей. Поэтому учёным нужно чаще сходить с ума. Но этому сумасшествию противится язык. В чем, может быть, и состоит предназначение языка. Поэтому я и говорю, что сознание и язык – враги, а речевое сознание – вынужденный компромисс между ними. Резюмируя эту часть, я скажу, что реалисты живут в светлой комнате инстинкта, как автоматы. Им не надо думать, они не делают ошибок. А человек живет во тьме, на ощупь. Ему нужен ум, чтобы вообразить комнату тьмы и себя в этой комнате.

С вышеозначенной проблемой связана и проблема самодостаточности языка. Вот цитата из Хомского: «Нормальное использование языка является не только новаторским и потенциально бесконечным по разнообразию, но и свободным от управления какими – либо внешними и внутренними стимулами». Вот эта формула: «Бесконечное разнообразие и свобода от управления» и составляет смысл языка аутиста, т.е. его самодостаточности. Но откуда в языке новаторство? Ведь язык всегда тот же, прежний, а мысли в нем новые. Но после Декарта мы знаем, что понятия по улицам не бегают, а маленькие образы по воздуху не летают и в наши головы не залетают. Вопрос о новизне для Хомского является решающим. Если бы Хомский принял идею о том, что в трудной эволюционной борьбе с реальностью мы придумали язык для приспособления к реальности и мало-помалу развили его, то Хомского можно было бы не читать. Он был бы так же неинтересен, как Деннет или Пинкер. Цитата из Хомского: «Я не хочу, чтобы то, что я говорю, смешивали с попытками возродить теорию человеческих инстинктов» . А Пинкер как раз и возрождает теорию инстинктов. У Хомского есть ясное понимание того, что язык существует не для приспособления к реальности, не для познания. Как дерево существует не для того, чтобы кто-то сидел в его тени. Язык сам по себе, а не для чего-либо. Но если он сам по себе, то откуда в нем новизна? Более того, если язык – солипсист, то откуда в нем соответствие реальности и связность с ней.

Приведу еще две цитаты из Хомского: 1. «В чем состоит соответствие и связность языка с реальностью мы не можем сказать ясно и определенным образом, но нет сомнения в том, что они являются осмысленными понятиями» . 2. «Мы сегодня также далеки, как и Декарт три столетия назад от понимания того, что именно дает возможность человеку говорить способом, который носит новаторский характер, является свободным от управления стимулами, а также обладает свойствами в соответствии с ситуацией и связностью» .

Теория глубинных структур языка Хомского – это попытка найти ответ на эти вопросы. На мой взгляд – это не совсем удачная попытка. Ибо мысли в языке не от языка. И глупость в языке не от языка, а от продуктивной способности воображения. В самом языке нет креатива, он ничего не может. Креатив в воображаемом. В произвольном действии человека на самого себя. Новое не в камне, а скульпторе, в той галлюцинации, которую он хочет зацепить за камень. Иными словами, новизна во встрече уже сознания и языка, этих двух самодостаточных сущностей, между которыми нет никаких родственных отношений. Между языком и сознанием возможны процедуры наложения, пересечения, трения и т.д.

Но если дело в случайной встрече сознания и языка, то должен быть свидетель этой встречи. Этот свидетель – речь. Она соединяет уже сознание и язык. Поэтому «язык и речь» - неустранимая дуальность лингвистики и философии. А речь более перспективный объект исследования, нежели язык.

Что же мне не нравится у Хомского? Хомский забыл сказать, что не только язык, но и эмоция не нужна животному. Язык без эмоций ничего не может, он даже не узнает о своем существовании. Эмоция и язык – это два события, которые отделяют человека от животного. Эмоция существует как возможность произвольного действия на себя самого, как возможность приводить себя в исступление своими галлюцинациями. Из этой возможности при синергии какой-то критической массы людей возникает уже сознание, т.е. самоограничение своего действия на самого себя.

У животных нет ни эмоций, ни игры, ни языка, ни самоограничения. Вот эта забывчивость и привела Хомского к мысли о том, что мышление не доступно для интроспекции, что его там, в складках самости нет и нам наблюдать там нечего. Что мышление не прячется от языка, что оно в языке. Если я правильно понимаю, то Хомский растворил уже сознание в языке и в этом его ошибка. Это иллюзия, от которой трудно избавиться. Мышление существует не для истины, а язык не для семантики. Язык беспредметен. Ему не нужны ни ассоциации, ни привычки. Из идей о нераздельности языка и сознания следует другое заблуждение, что звук и значение соотносятся по врожденным правилам. Но ведь значения идеальны, а звуки материальны. Это не две стороны одного листа бумаги. Когда я ем яблоко, я не могу съесть значение слова «яблоко», ибо оно идеально. Более того, если правила соотношения звука и значения врождены, то откуда возникает у детей так называемый автономный язык. Далее, означает ли это, что врождены фонемы. У человека язык – не сигнал о неязыковом измерении. И Хомский это знает. Знакам языка не соответствуют какие-то неязыковые области. Если бы это соответствие было, то мы были бы птицами, защищающими свою территорию чередованием высоких и низких тонов. Человек использует язык не для информации. Он используется человеком для защиты уже сознания от других. Поэтому изначально язык существует для непонимания.

Хомскому нужно объяснить, почему звуков много, а фонем мало, а ведь, сколько фонем, столько изначальных слов языка, а это значит, что на звуковую материю были наложены некоторые смыслы, которые не были связаны со звуком. Эти смыслы могли иметь дозвуковую, аффективную природу и могли быть встроены в жестовую коммуникацию. Жесты – не знаки языка, жесты – это следы, которые на теле оставило уже сознание. Поэтому можно проделать редукцию предложения не к глубинной грамматике, ибо она оказывается такой же как и на поверхности, а освободить его от избыточных языковых признаков. Если слова состоят из морфем, то каждая морфема была когда-то словом. Я напомню о поэте Кондратьеве, который осуществил глубинную редукцию и освободил онегинскую строфу от избыточных языковых признаков, редуцируя ее к архаическим формам. Вот, что получилось:

«Не ующий, не яющий

Пускай слегка страдающий,

Пирующий, да ующий

Кукующе ликующий»

Язык двусмысленен, то есть язык – это всегда два языка. Например, один язык божественный, другой - земной, один - высокий, другой – низкий. Бог дал имена небу, земле, дню и ночи. Адам поименовал животных. И мне хотелось бы знать какой из двух языков Хомский хочет редуцировать к глубинной грамматике.

Один знак – это также всегда два знака, то есть знак развернут ни к тому, что вне знака, а к тому, что между знаками. Поэтому одно различие держит два знака. В языке существуют слова-дублеты, парные обозначения, как, например, глаза и очи.

Параллелизм предложений указывает на разные истоки происхождения языка. В мистериальном акте нуждались, видимо, в предложениях типа «дождит». В актах коммуникации употреблялись предложения типа «дождь идет», потому что в них что-то сообщается и поэтому требуется субъект-предикативная структура.

Глубинный смысл слова связан с функцией повеления, а не с функцией обозначения предметов. Звуковая субстанция, связанная с аффектом, императивна по своему существу. Язык входит в ритуал в звуковой форме, а не в форме жеста. Аффект дает звуковое начало ритму, его тоновым подъемам и спадам. Ритм интеллектуализирует аффект. Душа человека находит свое выражение в ритме, в мелодии, а не в жесте и знаке. Изначальная речь могла быть сведена к пространству одного звука.

Не мозг производит сознание и не нервная система, и не язык. Сознание не проблема психофизиологии и тем более лингвистики. Причина сознания – само сознание.

Сознание существует не для познания, а для стыда. Познавательные проблемы можно решить и без сознания в каком-нибудь электронном мозгу. В современном мире очень многое происходит без участия сознания. И не потому, что этому кто-то мешает, а потому, что оно не нужно. Оно не нужно для того, чтобы играть в бильярд, чтобы решать математические задачи, чтобы скриптор мог сочинять тексты. Все это языковые события, а не события сознания. Для того, чтобы появилось сознание, нужен как минимум абсурд в отношении к таким же, как ты. Сознание возникает для самоограничения аутистов, нарушителей запретов воображаемого.

Сознавать – значит воображать, то есть с самим собой начинать новый ряд явлений, в независимости от того имеет этот ряд отношение к реальности или не имеет. Сознание нужно для самообмана. Кто не обманывает себя, у того нет шансов быть причастным к сознанию. Только то, что может грезить само, по своему произволу имеет право на сознание. Сознание дает возможность видеть не то, что есть, а то, что человек воображает.

Все знают, что если пациенту прикладывать нагретую пластинку к телу и одновременно говорить ему о том, что это холодная пластинка, то реагировать его сосуды будут не на тепло, а на холод, на идеальное, а не материальное. Поэтому человек не реалист, а аутист.

Хомский Н. «Язык и мышление» М.1972

Хомский Н. Язык и мышление. М,1972.С.21

Там же

В 50-е годы наметился кризис структурной лингвистики, в чем-то сходный с кризисом сравнительно-исторического языкознания в начале XX в. Особенно очевидным он стал в науке США, где господствовал дескриптивизм. Безусловно, расширялся круг исследуемых языков, стали обнаруживаться первые успехи в области автоматизации обработки языковой информации (казавшиеся тогда значительнее, чем они были на самом деле). Однако наметился кризис метода. Детально разработанные процедуры сегментации и дистрибуции бывали полезны на определенных шагах фонологического и морфологического анализа, но для решения других проблем эти процедуры мало что давали, а альтернатив у дескриптивной лингвистики не было.

В такой ситуации, как обычно бывает в подобных случаях, наблюдались две точки зрения. Одна из них признавала закономерность сложившейся ситуации. Впоследствии Н. Хомский в начале книги «Язык и мышление» писал, что и он поначалу так думал: «Будучи студентом, я испытывал чувство тревоги по поводу того факта, что, как казалось, основные проблемы в избранной области были разрешены и единственное, что оставалось, это оттачивать и совершенствовать достаточно ясные технические приемы лингвистического анализа и применять их к более широкому языковому материалу». Конечно, далеко не все испытывали по этому поводу чувство тревоги. Многих устраивала возможность работать по установившимся стандартам (точно так же и в начале XX в. большинство компаративистов, занятых конкретными реконструкциями, просто не видели проблемы в том, что теория перестала развиваться). К тому же казалось, что те проблемы, которые еще оставались, скоро будут разрешены с помощью начинавших тогда появляться электронно-вычислительных машин.

Однако те лингвисты, у которых сохранялось «чувство тревоги», все более приходили к выводу о необходимости отойти от догм дескриптивистского подхода. К числу попыток найти ему альтернативу следует рассматривать и упоминавшуюся в предыдущей главе лингвистику универсалий, и поиски в области синтеза дескриптивизма с идеями Э. Сепира (Ч. Хоккетт, Ю. Найда и др.). Даже столь ортодоксальный дескриптивист, как З. Харрис, стремился расширить традиционную проблематику, перенеся исследования в область синтаксиса, для которой явно было недостаточно правил сегментации и дистрибуции. З. Харрис начал разрабатывать еще один класс процедур, получивший название трансформаций. Имелось в виду установление по строгим правилам отношений между формально разными синтаксическими конструкциями, имеющими в той или иной степени общее значение (активная конструкция и соответствующая ей пассивная и т. д.). Такого рода отношения было весьма трудно исследовать в рамках антименталистского подхода дескриптивизма. И, видимо, не случайно, что именно внутри данного ответвления дескриптивной лингвистики сложилась новая научная парадигма.

Ее создателем не только в США, но и за их пределами достаточно единодушно признается американский лингвист Ноам Хомский (Чомски) (р. 1928). Он был учеником З. Харриса, и первые его работы (по фонологии иврита) выполнялись в рамках дескриптивизма. Затем он вслед за своим учителем начал заниматься проблемой трансформаций и в рамках трансформационной теории выпустил свою первую книгу «Синтаксические структуры» (1957), после которой сразу получил широкую известность в своей стране и за рубежом (русский перевод издан в 1962 г. во втором выпуске «Нового в лингвистике»). Уже в этой работе, где автор еще не до конца вышел за рамки дескриптивизма, проявились принципиально новые идеи. В дальнейшем было принято считать исходной точкой появления генеративной (порождающей) лингвистики именно 1957 г., год выхода в свет «Синтаксических структур».

Принципиально новым было даже не столько обращение к проблемам синтаксиса, второстепенным для большинства дескриптивистов, сколько отход от сосредоточения на процедурах описания языка, выдвижение на первый план проблемы построения общей теории. Как уже говорилось, дескриптивисты считали языковые системы с трудом поддающимися общим правилам, универсален для них прежде всего был метод обнаружения этих систем. Не то у Н. Хомского: «Синтаксис - учение о принципах и способах построения предложений. Целью синтаксического исследования данного языка является построение грамматики, которую можно рассматривать как механизм некоторого рода, порождающий предложения этого языка. В более широком плане лингвисты стоят перед проблемой определения глубоких, фундаментальных свойств успешно действующих грамматик. Конечным результатом этих исследований должна явиться теория лингвистической структуры, в которой описательные механизмы конкретных грамматик представлялись бы и изучались абстрактно, без обращения к конкретным языкам». Начиная с этой ранней работы у Н. Хомского выделяется центральное для него понятие лингвистической теории, объясняющей свойства «языка вообще». Это понятие всегда было основополагающим для Н. Хомского при том, что конкретные свойства теории у него сильно менялись на протяжении нескольких десятилетий.

В «Синтаксических структурах» теория понималась еще достаточно узко: «Под языком мы будем понимать множество (конечное или бесконечное) предложений, каждое из которых имеет конечную длину и построено из конечного множества элементов… Основная проблема лингвистического анализа языка состоит в том, чтобы отделить грамматически правильные последовательности, которые являются предложениями языка L, от грамматически неправильных последовательностей, которые не являются предложениями языка L, и исследовать структуру грамматически правильных последовательностей. Грамматика языка L представляет собой, таким образом, своего рода механизм, порождающий все грамматически правильные последовательности L и не порождающий ни одной грамматически неправильной». Однако при этом уже делается важный шаг, резко уводивший концепцию Н. Хомского в сторону от постулатов дескриптивизма: под «грамматически правильными предложениями» понимаются предложения, «приемлемые для природного носителя данного языка». Если для З. Харриса интуиция носителя языка - лишь дополнительный критерий, в принципе нежелательный, но позволяющий сократить время исследования, то Н. Хомский ставит вопрос иначе: «Для целей настоящего рассмотрения мы можем допустить интуитивное знание грамматически правильных предложений английского языка и затем поставить вопрос: какого рода грамматика способна выполнять работу порождения этих предложений эффективным и ясным способом? Мы сталкиваемся, таким образом, с обычной задачей логического анализа некоторого интуитивного понятия, в данном случае - понятия „грамматической правильности в английском языке“ и в более широком плане „грамматической правильности“ вообще».

Итак, задача грамматики не в процедуре открытия речевых регулярностей, а в моделировании деятельности носителя языка. Важно и сосредоточение Н. Хомского на английском языке, сохранившееся и в последующих его работах и составлявшее резкий контраст со стремлением дескриптивистов к охвату все большего числа «экзотических» языков. Речь шла не об интуитивном знании носителя неизвестного или малоизвестного исследователю языка, а об интуиции самого исследователя. Снова лингвист объединялся с информантом и реабилитировалась интроспекция. Впрочем, Н. Хомский исходил из того, что на первом этапе достаточно довольно грубого выделения «определенного числа ясных случаев» несомненных предложений и несомненных «непредложений», а промежуточные случаи должна анализировать сама грамматика. Но, кстати, так обстояло дело и в традиционной лингвистике при выделении слов, частей речи и т. д. На основе интуиции выделяются несомненные слова, которые делятся на несомненные классы, а затем вводятся критерии, позволяющие анализировать не вполне ясные для интуиции случаи (правила слитного и раздельного написания не и ни, трактовка «категорий состояния» по Л. В. Щербе вроде надо и т. д.).

Как подчеркивал Н. Хомский, «множество грамматически правильных предложений не может отождествляться с какой бы то ни было совокупностью высказываний, полученной тем или иным лингвистом в его полевой работе… Грамматика отражает поведение носителя языка, который на базе своего конечного и случайного языкового опыта в состоянии произвести и понять бесконечное число новых предложений». В число грамматически правильных должны попасть не только предложения реально никогда не произносившиеся, но и вообще странные с точки зрения их семантики, хотя не нарушающие грамматические правила предложения. Н. Хомский приводит знаменитый пример Colourless green ideas sleep furiously «Безцветные зеленые идеи спят яростно». Если же изменить порядок слов Furiously sleep ideas green colourless, то мы получим столь же бессмысленное, но грамматически неправильное предложение с нарушенными правилами словопорядка. Следовательно, для выявления грамматической правильности статистические критерии непригодны. Нужны структурные критерии, вводимые, согласно Н. Хомскому, через формальное правило.

В «Синтаксических структурах» Н. Хомский еще исходил из идеи об автономности синтаксиса и его независимости его от семантики, следуя за З. Харрисом. Позднее он пересмотрел это положение.

Новый этап развития концепции Н. Хомского связан с книгами «Аспекты теории синтаксиса» (1965) и «Язык и мышление» (1968). В 1972 г. обе они были изданы по-русски. Первая книга - последовательное изложение порождающей модели, во второй Н. Хомский, почти не пользуясь формальным аппаратом, рассуждает о содержательной стороне своей теории.

Основная цель теории формулируется в «Аспектах теории синтаксиса» примерно так же, как в более ранней книге; «Работа посвящена синтаксическому компоненту порождающей грамматики, а именно правилам, которые определяют правильно построенные цепочки минимальных синтаксически функционирующих единиц… и приписывают различного рода структурную информацию как этим цепочкам, так и цепочкам, которые отклоняются от правильности в определенных отношениях». Но при этом Н. Хомский, по-прежнему претендуя на построение модели деятельности реального носителя языка, уточняет свое понимание этой деятельности, вводя важные понятия компетенции (competence) и употребления (performance).

Н. Хомский указывает: «Лингвистическая теория имеет дело, в первую очередь, с идеальным говорящим-слушающим, существующим в совершенно однородной речевой общности, который знает свой язык в совершенстве и не зависит от таких грамматически несущественных условий, как ограничения памяти, рассеянность, перемена внимания и интереса, ошибки (случайные или закономерные) в применении своего знания языка при его реальном употреблении. Мне представляется, что именно такова была позиция основателей современной общей лингвистики, и для ее пересмотра не было предложено никаких убедительных оснований…

Мы проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим-слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае, описанном в предыдущем абзаце, употребление является непосредственным отражением компетенции. В действительности же оно не может непосредственно отражать компетенцию. Запись естественной речи показывает, сколь многочисленны в ней обмолвки, отклонения от правил, изменения плана в середине высказывания и т. п. Задачей лингвиста, как и ребенка, овладевающего языком, является выявить из данных употребления лежащую в их основе систему правил, которой овладел говорящий-слушающий и которую он использует в реальном употреблении… Грамматика языка стремится к тому, чтобы быть описанием компетенции, присущей идеальному говорящему-слушающему».

Разграничение компетенции и употребления имеет определенное сходство с восходящим к Ф. де Соссюру разграничениям языка и речи. И структурная лингвистика занималась выявлением «системы правил» из «данных употребления». Однако Н. Хомский, не отрицая такого сходства, указывает, что компетенция - не то же самое, что язык в соссюровском смысле: если последний - «только систематический инвентарь единиц» (точнее, единиц и отношений между ними), то компетенция динамична и представляет собой «систему порождающих процессов». Если структурная лингвистика с той или иной степенью последовательности отвлекалась от ментализма, то теория, отстаиваемая Н. Хомским, получившая в истории науки название порождающей (генеративной), «является менталистской, так как она занимается обнаружением психической реальности, лежащей в основе реального поведения».

Как указывает Н. Хомский, «полностью адекватная грамматика должна приписывать каждому из бесконечной последовательности предложений структурное описание, показывающее, как это предложение понимается идеальным говорящим-слушающим. Это традиционная проблема описательной лингвистики, и традиционные грамматики дают изобилие информации, имеющей отношение к структурным описаниям предложений. Однако при всей их очевидной ценности эти традиционные грамматики неполны в том отношении, что они оставляют невыраженными многие основные регулярности языка, для которого они созданы. Этот факт особенно ясен на уровне синтаксиса, где ни одна традиционная или структурная грамматика не идет далее классификации частных примеров и не доходит до стадии формулирования порождающих правил в сколько-нибудь значительном масштабе». Итак, нужно сохранить традиционный подход, связанный с разъяснением языковой интуиции, однако он должен быть дополнен формальным, заимствованным из математики аппаратом, позволяющим выявить строгие синтаксические правила.

Особенно важны для Н. Хомского идеи, выдвигавшиеся учеными XVII - начала XIX вв., от «Грамматики Пор-Рояля» до В. Гумбольдта включительно. Эти ученые, как отмечает Н. Хомский, особо подчеркивали «творческий» характер языка: «Существенным качеством языка является то, что он представляет средства для выражения неограниченного числа мыслей и для реагирования соответствующим образом на неограниченное количество новых ситуаций» (отметим, впрочем, что на это свойство языка обращали внимание и ученые более позднего времени, см. слова Л. В. Щербы об активности процессов говорения и понимания). Однако наука XVII–XIX вв. не имела никаких формальных средств для описания творческого характера языка. Теперь же можно «попытаться дать эксплицитную формулировку существа „творческих“ процессов языка».

Подробнее на концепциях «Грамматики Пор-Рояля» и В. Гумбольдта Н. Хомский останавливается в книге «Язык и мышление». Эта книга представляет собой издание трех лекций, прочитанных в 1967 г. в Калифорнийском университете. Каждая лекция имела заглавие «Вклад лингвистики в изучение мышления» с подзаголовками «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».

Уже в первой лекции Н. Хомский решительно расходится с традицией дескриптивизма и структурализма в целом, определяя лингвистику как «особую ветвь психологии познания». Оставленный в стороне большинством направлений лингвистики первой половины XX в. вопрос «Язык и мышление» вновь был поставлен в центр проблематики языкознания.

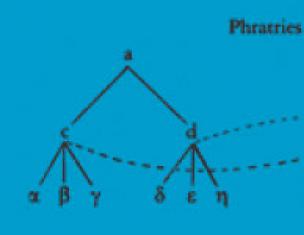

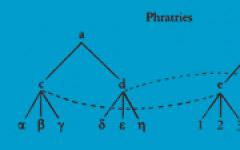

Главные объекты критики в данной книге - структурная лингвистика и бихевиористская психология (к тому времени уже преодолевавшаяся американскими психологами). Обе концепции признаются Н. Хомским «неадекватными в фундаментальном отношении». В их рамках невозможно изучать языковую компетенцию. «Умственные структуры не являются просто „тем же самым, только поболее в количественном отношении“, и качественно отличаются» от сетей и структур, разработанных в дескриптивизме и бихевиоризме. И это «связано не со степенью сложности, а, скорее, с качеством сложности». Н. Хомский отвергает сформулированную, по его мнению, Ф. де Соссюром концепцию, «согласно которой единственно правильными методами лингвистического анализа являются сегментация и классификация» и вся лингвистика сводится к моделям парадигматики и синтагматики лингвистических единиц. К тому же Ф. де Соссюр ограничивал систему языка в основном звуками и словами, исключая из нее «процессы образования предложений», что приводило к особой неразработанности синтаксиса у большинства структуралистов.

Н. Хомский, разумеется, не отрицает значения ни «замечательных успехов сравнительной индоевропеистики» XIX в., ни достижений структурной лингвистики, которая «подняла точность рассуждений о языке на совершенно новый уровень». Но для него неприемлема «убогая и совершенно неадекватная концепция языка, выраженная Уитни и Соссюром и многими другими».

Более высоко он оценивает идеи «Грамматики Пор-Рояля» и других исследований XVI–XVIII вв., которые он относит к «картезианской лингвистике» (у Н. Хомского есть даже специальная книга «Картезианская лингвистика», изданная в 1966 г.). Исторически это название не вполне точно, так как термин «картезианский» означает «связанный с учением Р. Декарта», а многие идеи об универсальных свойствах языка появились раньше. Однако главное, разумеется, не в этом. Важно, что и в философии Р. Декарта, и в теоретических рассуждениях лингвистов XVI–XVIII вв. Н. Хомский обнаружил идеи, созвучные собственным.

Универсальные грамматики типа «Грамматики Пор-Рояля» Н. Хомский оценивает как «первую действительно значительную общую теорию лингвистической структуры». В этих грамматиках «на первый план выдвигалась… проблема объяснения фактов использования языка на основе объяснительных гипотез, связанных с природой языка и, в конечном счете, с природой человеческого мышления». Н. Хомский подчеркивает, что их авторы не проявляли особого интереса к описанию конкретных фактов (что применительно к «Грамматике Пор-Рояля» не вполне верно), для них главным было построение объяснительной теории. Отмечается и интерес авторов «Грамматики Пор-Рояля» к синтаксису, нечастый для лингвистики прошлого, преимущественно сосредоточенной на фонетике и морфологии.

Н. Хомский уделяет особое внимание знаменитому анализу фразы Невидимый бог создал видимый мир в «Грамматике Пор-Рояля». По его мнению, здесь в отличие от большинства направлений лингвистики XIX и первой половины XX в. проводилось разграничение поверхностной и глубинной структур, одно из важнейших разграничений в концепции Н. Хомского. В данном примере поверхностная структура, которая «соответствует только звуковой стороне - материальному аспекту языка», представляет собой одно предложение. Однако имеется и глубинная структура, «которая прямо соответствует не звуку, а значению»; в данном примере К. Арно и А. Ланс л о выделяли три суждения - «бог невидим», «бог создал мир», «мир видим»; согласно Н. Хомскому, эти три суждения и есть в данном случае глубинная мыслительная структура. Безусловно, как уже отмечалось в главе о «Грамматике Пор-Рояля», Н. Хомский модернизирует взгляды своих предшественников, однако перекличка идей здесь несомненно есть.

Как пишет Н. Хомский, «глубинная структура соотносится с поверхностной структурой посредством некоторых мыслительных операций, в современной терминологии, посредством грамматических трансформаций». Здесь американский лингвист включил в свою теорию первоначально главный ее компонент, унаследованный от концепции З. Харриса. Далее говорится: «Каждый язык может рассматриваться как определенное отношение между звуком и значением. Следуя за теорией Пор-Рояля до ее логического завершения, мы должны сказать тогда, что грамматика языка должна содержать систему правил, характеризующую глубинные и поверхностные структуры и трансформационное отношение между ними и при этом - если она нацелена на то, чтобы охватить творческий аспект использования языка - применимую к бесконечной совокупности пар глубинных и поверхностных структур».

В связи с идеей о творческом характере языка Н. Хомский использует и близкие ему стороны концепции В. фон Гумбольдта: «Как писал Вильгельм фон Гумбольдт в 1830-х годах, говорящий использует бесконечным образом конечные средства. Его грамматика должна, следовательно, содержать конечную систему правил, которая порождает бесконечно много глубинных и поверхностных структур, связанных друг с другом соответствующим образом. Она должна также содержать правила, которые соотносят эти абстрактные структуры с определенными репрезентациями в звуке и в значении - репрезентациями, которые, предположительно, состоят из элементов, принадлежащих, соответственно, универсальной фонетике и универсальной семантике. По существу, такова концепция грамматической структуры, как она развивается и разрабатывается сегодня. Ее корни следует, очевидно, искать в той классической традиции, которую я здесь рассматриваю, и в тот период были исследованы с некоторым успехом ее основные понятия». Под «классической традицией» здесь понимается наука о языке начиная с Санчеса (Санкциуса), писавшего еще в XVI в., и кончая В. фон Гумбольдтом. Лингвистика же более позднего времени, по мнению Н. Хомского, «ограничивается анализом того, что я назвал поверхностной структурой». Такое утверждение не вполне точно: уже традиционное представление о пассивных конструкциях основывается на идее об их «глубинной» равнозначности активным. В лингвистике первой половины XX в. существовали и концепции, так или иначе развивавшие идеи авторов «Грамматики Пор-Рояля» о «трех суждениях в одном предложении»: таковы упоминавшиеся концепции «понятийных категорий» датского ученого О. Есперсена и советского языковеда И. И. Мещанинова. Тем не менее безусловно лингвистика, сосредоточенная на проблеме «Как устроен язык?», основное внимание уделяла анализу языковой формы, то есть поверхностной структуры, в терминологии Н. Хомского.

Из цитат, приведенных в предыдущем абзаце, видно и то, что Н. Хомский в работах 60-х гг. пересмотрел первоначальное игнорирование семантики. Хотя синтаксический компонент по-прежнему занимал в его теории центральное место, введение понятия глубинной структуры не могло не быть связано с семантизацией теории. Поэтому в грамматику, помимо синтаксических порождающих правил, включаются, с одной стороны, «правила репрезентации» между синтаксисом и «универсальной семантикой», с другой стороны, аналогичные правила в отношении «универсальной фонетики».

В лекции «Настоящее» Н. Хомский обсуждает современное (на 1967 г.) состояние проблемы соотношения между языком и мышлением. Здесь он подчеркивает, что «относительно природы языка, его использования и овладения им могут быть высказаны заранее лишь самые предварительные и приблизительные гипотезы». Система правил, соотносящих звук и значение, которой пользуется человек, пока недоступна прямому наблюдению, а «лингвист, строящий грамматику языка, фактически предлагает некоторую гипотезу относительно этой заложенной в человеке системы». При этом, как уже говорилось выше, лингвист старается ограничиться изучением компетенции, отвлекаясь от других факторов. Как указывает Н. Хомский, хотя и «нет оснований отказываться также от изучения взаимодействия нескольких факторов, участвующих в сложных умственных актах и лежащих в основе реального употребления, но такое изучение вряд ли может продвинуться достаточно далеко, пока нет удовлетворительного понимания каждого из этих факторов в отдельности».

В связи с этим Н. Хомский определяет условия, при которых грамматическую модель можно считать адекватной: «Грамматика, предлагаемая лингвистом, является объяснительной теорией в хорошем смысле этого термина; она дает объяснение тому факту, что (при условии упомянутой идеализации) носитель рассматриваемого языка воспринимает, интерпретирует, конструирует или использует конкретное высказывание некоторыми определенными, а не какими-то другими способами». Возможны и «объяснительные теории более глубокого характера», определяющие выбор между грамматиками. Согласно Н. Хомскому, «принципы, которые задают форму грамматики и которые определяют выбор грамматики соответствующего вида на основе определенных данных, составляют предмет, который мог бы, следуя традиционным терминам, быть назван „универсальной грамматикой“. Исследование универсальной грамматики, понимаемой таким образом, - это исследование природы человеческих интеллектуальных способностей… Универсальная грамматика, следовательно, представляет собой объяснительную теорию гораздо более глубокого характера, чем конкретная грамматика, хотя конкретная грамматика некоторого языка может также рассматриваться как объяснительная теория».

На основании сказанного выше Н. Хомский сопоставляет задачи лингвистики языка и лингвистики языков: «На практике лингвист всегда занят исследованием как универсальной, так и конкретной грамматики. Когда он строит описательную, конкретную грамматику одним, а не другим способом на основе имеющихся у него данных, он руководствуется, сознательно или нет, определенными допущениями относительно формы грамматики, и эти допущения принадлежат теории универсальной грамматики. И наоборот, формулирование им принципов универсальной грамматики должно быть обосновано изучением их следствий, когда они применяются в конкретных грамматиках. Таким образом, лингвист занимается построением объяснительных теорий на нескольких уровнях, и на каждом уровне существует ясная психологическая интерпретация для его теоретической и описательной работы. На уровне конкретной грамматики он пытается охарактеризовать знание языка, определенную познавательную систему, которая была выработана - причем, конечно, бессознательно - нормальным говорящим-слушающим. На уровне универсальной грамматики он пытается установить определенные общие свойства человеческого интеллекта».

Сам Н. Хомский на всех этапах своей деятельности занимался исключительно построением универсальных грамматик, используя в качестве материала английский язык; вопрос о разграничении универсальных свойств языка и особенностей английского языка его интересовал мало. Однако очень скоро, уже с 60-х гг., появилось большое количество порождающих грамматик конкретных языков (или их фрагментов), в том числе для таких языков, как японский, тайский, тагальский и др. При этом центральным и с трудом поддающимся решению вопросом в этих грамматиках оказался вопрос о том, какие явления того или иного языка следует относить к глубинной структуре, а какие считать лишь поверхностными. Ожесточенные споры на этот счет не давали однозначного результата, однако в их ходе были по-новому или вообще впервые описаны многие явления конкретных языков, в том числе семантические, и впервые объектом систематического внимания лингвистов стало то, что Л. В. Щерба называл «отрицательным языковым материалом»: изучали не только как можно сказать, но и как нельзя сказать.

В главе «Будущее» Н. Хомский вновь возвращается к вопросу об отличии своей концепции от структурализма и бихевиоризма. Для него неприемлем «воинствующий антипсихологизм», свойственный в 20- 50-е гг. XX в. не только лингвистике, но и самой психологии, которая вместо мышления изучала поведение человека. По мнению Н. Хомского, «это подобно тому, как если бы естественные науки должны были именоваться „науками о снятии показаний с измерительных приборов“». Доведя такой подход до предела, бихевиористская психология и дескриптивная лингвистика заложили «основу для весьма убедительной демонстрации неадекватности любого такого подхода к проблемам мышления».

Научный подход к изучению человека должен быть иным, и важнейшую роль в нем играет лингвистика: «Внимание к языку будет оставаться центральным моментом в исследовании человеческой природы, как это было и в прошлом. Любой, кто занимается изучением человеческой природы и человеческих способностей, должен так или иначе принять во внимание тот факт, что все нормальные человеческие индивиды усваивают язык, в то время как усвоение даже его самых элементарных зачатков является совершенно недоступным для человекообразной обезьяны, разумной в других отношениях». Н. Хомский подробно останавливается на вопросе о различии между человеческим языком и «языками» животных и приходит к выводу о том, что это принципиально различные явления.

Поскольку язык - «уникальный человеческий дар», изучать его нужно особым образом, исходя из принципов, выделявшихся еще В. фон Гумбольдтом: «язык в гумбольдтовском смысле» следует определять как «систему, где законы порождения фиксированы и инвариантны, но сфера и специфический способ их применения остаются совершенно неограниченными». В каждой такой грамматике есть особые правила, специфические для конкретного языка, и единые универсальные правила. К числу последних относятся, в частности, «принципы, которые различают глубинную и поверхностную структуру».

Принципы, определяющие владение человека языком, по мнению Н. Хомского, могут быть применимы и к другим областям человеческой жизни от «теории человеческих действий» до мифологии, искусства и т. д. Однако пока это проблемы будущего, не поддающиеся изучению в той степени, в которой поддается ему язык, для которого уже можно строить математические модели. В целом вопрос «распространения понятий лингвистической структуры на другие системы познания» следует считать открытым.

Н. Хомский связывает проблемы языка с более широкими проблемами человеческого знания, где также центральным является понятие компетенции. В связи с этим он возвращается к сформулированной еще Р. Декартом концепции о врожденности мыслительных структур, в том числе языковой компетенции: «Мы должны постулировать врожденную структуру, которая достаточно содержательна, чтобы объяснить несоответствие между опытом и знанием, структуру, которая может объяснить построение эмпирически обоснованных порождающих грамматик при заданных ограничениях времени и доступа к данным. В то же время эта постулируемая врожденная умственная структура не должна быть настолько содержательной и ограничивающей, чтобы исключить определенные известные языки». Врожденность структур, по мнению Н. Хомского, объясняет, в частности, тот факт, что владение языком в основном независимо от умственных способностей человека.

Конечно, врожденность языковых структур не означает полной «запрограммированности» человека: «Грамматика языка должна быть открыта ребенком на основании данных, предоставленных в его распоряжение… Язык „изобретается заново“ каждый раз, когда им овладевают». В результате «взаимодействия организма с его окружением» среди возможных структур отбираются те, которые составляют специфику того или иного конкретного языка. Отметим, что здесь единственный раз Н. Хомский как-то вспоминает о коллективном функционировании языка, которое сводится лишь к взаимодействию индивида с окружением. Концепция о коллективном характере языка в структурализме (свойственная, правда, европейскому структурализму более, чем американскому) сменилась у Н. Хомского рассмотрением компетенции как индивидуального явления; вопросы же функционирования языка в обществе, речевого взаимодействия, диалога и т. д., специально не рассматриваемые Н. Хомским, попадают в сферу употребления, находящуюся вне объекта порождающей грамматики. Если вспомнить терминологию книги «Марксизм и философия языка», Н. Хомский, возрождая идеи В. фон Гумбольдта, вернулся к «индивидуалистическому субъективизму».

Концепция о врожденности познавательных, в частности, языковых структур вызвала ожесточенные дискуссии у лингвистов, психологов, философов и многими не была принята. В то же время сам Н. Хомский подчеркивал, что исследование овладения ребенка языком (как и мыслительными структурами в целом) - дело будущего; в настоящее же время можно говорить лишь о самых общих принципах и схемах.

В книге говорится также о нерешенных общих вопросах психологии и лингвистики, в частности, об изучении биологических основ человеческого языка. Подводя итоги, Н. Хомский пишет: «Я старался обосновать мысль о том, что исследование языка вполне может, как и предполагалось традицией, предложить весьма благоприятную перспективу для изучения умственных процессов человека. Творческий аспект использования языка, будучи исследован с должной тщательностью и вниманием к фактам, показывает, что распространенные сейчас понятия привычки и обобщения как факторов, определяющих поведение или знание, являются совершенно неадекватными. Абстрактность языковой структуры подтверждает это заключение, и она, далее, наводит на мысль, что как в восприятии, так и в овладении знанием мышление играет активную роль в определении характера усваиваемого знания. Эмпирическое исследование языковых универсалий привело к формулированию весьма ограничивающих и, я думаю, довольно правдоподобных гипотез, касающихся возможного разнообразия человеческих языков, гипотез, которые являются вкладом в попытку разработать такую теорию усвоения знания, которая отводит должное место внутренней умственной деятельности. Мне кажется, что, следовательно, изучение языка должно занять центральное место в общей психологии». При этом однако слишком многое еще остается неясным. В частности, Н. Хомский вполне справедливо отмечал: «Исследование универсальной семантики, играющее, конечно, решающую роль в полном исследовании языковой структуры, лишь едва-едва продвинулось вперед со времени средневековья».