Практически лишена атмосферы. Если допустить, что в прошлом у Луны была атмосфера, то легко понять, почему ее нет сейчас. Дело в том, что сравнительно небольшие (по массе) небесные тела (подобные Луне) не могут длительное время удерживать атмосферу. Уже при скорости 2,38 км/c (вторая космическая скорость для Луны) молекулы газа способны покинуть Луну.

Нет на Луне и воды. Испарение воды образовало бы вокруг Луны газовую оболочку, которая быстро бы рессеялась.

На небе Луны видны те же самые , что и на небе Земли. Из-за отсутствия атмосферы яркие звезды и планеты видны на Луне и днем. Поэтому космонавты могут ориентироваться на Луне по звездам и днем и ночью. Ориентировка по звездам приобретает на Луне особое значение, так как там магнитный компас бесполезен. (Луна не имеет магнитного поля, подобного земному.)

И Венеру можно наблюдать с Луны даже в непосредственной близости от Солнца. Эффектное украшение неба Луны – наша . Диск Земли примерно в 3,5 раза больше солнечного диска.

На протяжении лунного дня, длящегося около двух земных недель, поверхность Луны сильно нагревается, а затем охлаждается в ночное время (ночь на Луне тоже длится почти две земные недели). Отсутствие атмосферы на Луне приводит к резким колебаниям температуры в течение лунных суток. В районе “подсолнечной” точки, т.е. там, где днем находится в зените, температура превышает 400 К (+130°С). На противоположной стороне Луны вблизи “антисолнечной” точки поверхность Луны охлаждается почти до 100 К (-170°С). Значит, на протяжении одних лунных суток (29,5 земных суток) температура изменяется на 300 К. Резкие колебания температуры, происходящие на Луне, относятся только к ее поверхности. Уже на глубине в несколько десятков сантиметров температура в течение лунных суток практически не изменяется. Это объясняется плохой теплопроводностью лунного грунта, который не успевает не прогреться днем, ни охладиться ночью.

Вы знаете что Луна сейчас обращена к Земле одной стороной. Так было не всегда. Миллиарды лет назад Луна была ближе к Земле, чем сейчас, а периоды вращения Земли и обращения вокруг нее Луны составляли лишь несколько часов. Природа луны очень интересна. На нынешнем этапе эволюции системы “Земля - Луна” период вращения Луны совпал с периодом ее обращения. Это привело к двум важным следствиям. Во первых, продолжительность солнечных суток на Луне равна синодическому месяцу (день и ночь на Луне длятся почти по две земные недели). Во-вторых, к Земле Луна всегда обращена одним полушарием (мы с Земли видим всегда одну и ту же сторону Луны).

Поверхность Луны

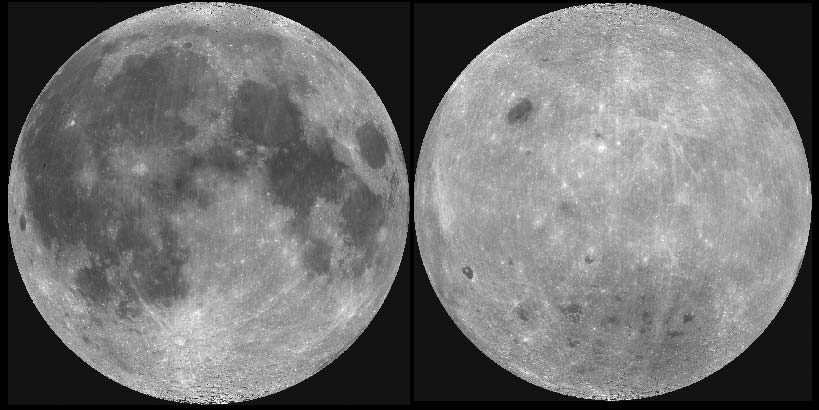

Даже невооруженным глазом на Луне видны обширные темные участки (моря) и светлые (материки). Более подробно их можно рассмотреть в телескопы. Несмотря на то что в лунных морях нет ни капли воды, в науке сохранилась прежняя система наименований, предложенная еще в XVII в. В отличие от морей (сравнительно ровных участков лунной поверхности, покрытых темным веществом), материки представляют собой гористые районы.

На обращенной к Земле стороне Луны материки занимают около 70%, а моря – 30% территории видимого с Земли полушария Луны.

Характерная особенность лунного рельефа – кольцевые структуры (кратеры). Только на видимой стороне кратеров диаметром более 1 км примерно 300 000. Среди них есть такие, диаметры которых превышают 200 км. Большинство крупных лунных кратеров имеют ровное дно, в центре которого возвышается горка.

Многие лунные моря окаймлены протяженными горными хребтами. Хребты получили название земных горных цепей (Кавказ, Альпы, Пиренеи и др.).

В полнолуние в небольшой телескоп (призменный бинокль) хорошо видны Океан Бурь, Море Дождей, Море Ясности, а также кратеры (Тихо, Коперник, Кеплер), от которых расходятся протяженные лучевые системы. Когда Луна находится в других фазах, то вблизи границы освещенной и неосвещенной частей поверхности Луны (такая граница называется терминатором) кратеры выделяются особенно рельефно.

В отличие от продолжающихся несколько столетий телескопических исследований видимой стороны Луны, исследование обратной ее стороны началось, когда впервые в истории науки обратная сторона Луны была сфотографирована автоматической станцией “Луна - 3” 7 октября 1959 г. Примерно через 6 лет (июль 1965 г.) другая наша автоматическая межпланетная станция (АМС) “Зонд - 3”, выведенная на гелиоцентрическую орбиту, передала новые фотографии. При этом удалось сфотографировать почти все области обратной стороны Луны, которые не попали в поле зрения фототелевизионных устройств “Луны - 3”. Полученные снимки позволили составить карты и атласы обратной стороны Луны, лунные глобусы и полные карты, охватывающие почти всю поверхность Луны.

В отличие от продолжающихся несколько столетий телескопических исследований видимой стороны Луны, исследование обратной ее стороны началось, когда впервые в истории науки обратная сторона Луны была сфотографирована автоматической станцией “Луна - 3” 7 октября 1959 г. Примерно через 6 лет (июль 1965 г.) другая наша автоматическая межпланетная станция (АМС) “Зонд - 3”, выведенная на гелиоцентрическую орбиту, передала новые фотографии. При этом удалось сфотографировать почти все области обратной стороны Луны, которые не попали в поле зрения фототелевизионных устройств “Луны - 3”. Полученные снимки позволили составить карты и атласы обратной стороны Луны, лунные глобусы и полные карты, охватывающие почти всю поверхность Луны.

На невидимом с Земли полушарии Луны преобладают материки. Средний диаметр крупного моря – Моря Москвы – достигает 460 км. Обнаружены мореподобные круглые или овальные образования, занимающие промежуточное место между лунными морями и крупнейшими кратерами. Много на обратной стороне Луны и кратеров (самым крупным присвоены имена выдающихся деятелей науки – Ломоносов, Джордано Бруно, Циолковский, Жолио Кюри и др.). Нередко кратеры образуют длинные цепочки, тянущиеся на сотни километров.

Большинство мелких и средних лунных кратеров образовалось в результате падения метеоритов, которые, достигая поверхности Луны, обладают такой кинетической энергией, что при ударе происходит взрыв. Метеорит разрушается, дробится; лунный грунт разлетается в разные стороны от места взрыва. Так образуются первичные кратеры. Чем их больше на данном участке лунной поверхности, тем больше возраст этого участка. Выброшенные при образовании первичных кратеров большие камни могут, падая на поверхность Луны, создавать вторичные кратеры. Возможно, что из таких вторичных кратеров состоят лучевые системы, которые хорошо видны в полнолуние у некоторых крупных молодых кратеров. Образование крупных кратеров, вероятно, связано и с бурной вулканической деятельностью, характерной для далекого прошлого Луны.

Учебник для 10 класса

Физические условия на Луне и ее рельеф

§15.1. Физические условия на Луне

Луна - самое близкое к Земле небесное тело и потому изучена лучше всего Ближайшие к нам планеты примерно в 100 раз дальше, чем Луна. Луна меньше Земли по диаметру вчетверо, а по массе в 81 раз. Средняя ее плотность 3,3 10 кг/м 3 , т. е. меньше, чем у Земли. Вероятно, у Луны нет такого плотного ядра, какое есть у Земли.

Мы видим всегда только одно полушарие Луны, на котором никогда не заметно ни облаков, ни малейшей дымки, что служило одним из доказательств отсутствия на Луне водяных паров и атмосферы. Позднее это было подтверждено прямыми измерениями на поверхности Луны. Небо на Луне даже днем было бы черное, как в безвоздушном пространстве, но окружающая Луну разреженная пылевая оболочка немного рассеивает солнечный свет.

На Луне нет атмосферы, смягчающей палящие солнечные лучи, не пропускающей к поверхности опасные для живых организмов рентгеновское и корпускулярное излучения Солнца, уменьшающей отдачу энергии ночью в мировое пространство и защищающей от космических лучей и потоков микрометеоров. Нет там ни облаков, ни воды, ни туманов, ни радуги, ни зари с рассветом. Тени резкие и черные.

С помощью автоматических станций установлено, что непрерывные удары мелких метеоритов, дробя поверхность Луны, как бы обтачивают ее и сглаживают рельеф. Мелкие осколки не превращаются в пыль, а в условиях вакуума быстро спекаются в пористый шлако-подобный слой. Происходит молекулярное сцепление пыли в подобие пемзы. Такая структура лунной коры придает ей малую теплопроводность. В результате при сильных колебаниях температуры снаружи в недрах Луны даже на небольшой глубине температура сохраняется постоянной. Огромные перепады температуры лунной поверхности от дня к ночи объясняются не только отсутствием атмосферы, но и продолжительностью лунного дня и лунной ночи, которая соответствует двум нашим неделям. Температура в подсолнечной точке Луны равна +120°С, а в противоположной точке ночного полушария -170°С. Вот как изменяется температура в течение одного лунного дня!

Как уже было сказано: Луна самое близкое к земле небесное тело, и поэтому изучена лучше всего. Ближайшие к нам планеты находятся примерно в 100 раз дальше. Луна меньше Земли по диаметру вчетверо, ее радиус равен 1738 км, или 0,272 радиуса Земли. Масса ее меньше Земли в 81 раз и равна 0,0123 массы Земли. Масса Луны надежно определена по движению ее искусственных спутников, неоднократно выводимых на селеноцентрические орбиты, т.е. орбиты вокруг луны (от греч. «Селена» - Луна). Ее средняя плотность равна 3,55*10 3 кг/м 3 или 0,6плотности Земли, а ускорение свободного падения на ее поверхности g=1,63 м/с 2 , т.е. в 6 раз меньше земного, так что любой предмет на лунной поверхности весит в раз меньше, чем на Земле. Как было уже отмечено, на Луне нет атмосферы, смягчающей палящее солнечное излучение и защищающей от космических лучей и потоков метеоритов. Нет там ни облаков, ни воды, ни туманов, ни радуги, ни зори с рассветом. Из-за отсутствия воздуха и газообразной оболочки на луне происходят весьма любопытные явления. Здесь нет сумерек, ночь сменяется днем и день сменяется ночью мгновенно, подобно лампе, которая мгновенно гаснет и загорается в темноте. Нет постепенного перехода от тепла к холоду. Температура на луне сразу падает с точки кипения до температуры межпланетного пространства. Огромные перепады температуры лунной поверхности от дня к ночи объясняется не только отсутствием атмосферы, но и продолжительностью лунного дня и лунной ночи, которая соответствует двум нашим неделям. Температура в подсолнечной точке Луны равна +120С, а в противоположной точке ночного полушария -170С. вот так изменяется температура в течении одного лунного дня! По той же причине метеориты без торможения с огромной скоростью ударяются о лунную поверхность, вызывая сильные сотрясения почвы и образуя воронки.

Вследствие отсутствия атмосферы на лунном небе нет красок. На протяжении всей ночи, которая продолжается две земные недели, и столь же продолжительного дня при палящем Солнце над Луной черное небо, усеянное множеством звезд, четко выделяющихся и совершенно немерцающих. Звезды на лунном небе видны днем также хорошо, как и ночью.

Несколько тысячелетий назад люди с изумлением следили, как Луна росла и убывала, как живое существо, тучнела и усыхала. Исчезала совсем и неуклонно вновь возрождалась в звездной черноте неба. В этой поразительной смене была неуклонная закономерность, которая проявлялась от начала века, которая останется неизменной до скончания лет. И когда люди поняли наконец, что между двумя новолуниями лежат четыре четверти, они сделали важнейший шаг от краткой меры времени дня к более продолжительной -- месяцу. Периодическая смена лунных фаз в плоть и кровь людских представлений о мире. Не случайно Луна на санскрите называется "мас", т.е. измеритель, не случайно латинское "мекулес" -- месяц -- находится в тесной связи со словом "мекуура" -- мера. Именно Луна, а не Солнце сделалась первым объектом поклонения. У народов Центральной Америки издавна существовал лунный год - мера времени, предназначенная для установления религиозных праздников. Лунным календарем пользовались и народы, населяющие Месопотамию. При определении церковных праздников лунным календарем руководствуются иудеи, христиане, которые определяют по нему наступление пасхи. Совпадение фаз луны с самыми разными проявлениями живой и неживой природы: приливами и отливами в морях, понижением температуры и обильными росами, которые обычно выпадают в ясную лунную ночь, усилением роста некоторых растений и лунной периодичностью жизненно важных функций человеческого организма - все это издавна волновало людей. Впоследствии фазы Луны связали с концепцией смерти и воскресения. С пребыванием месяца в новолуние связывают не только произрастание злаков, но и благополучие стад и здоровье детей. Так у центральноафриканского племени при появлении нового месяца матери выносили своих младенцев и показывали их возрождение Луне. Когда же Луна входила в последнюю четверть воздействие ее, напротив, считалось неблагоприятным. Новых дел лучше было не начинать. На всем земном шаре у земледельцев существует поверье, что сеять надо когда она на ущербе. В определенный период куль Луны занимал главное место во многих религиях. Ныне наука, медицина указывают на возможную связь некоторых расстройств человеческой психики с фазами Луны. Луна может оказывать воздействие на организм человека, который более чем на 80% состоит из воды, подобно тому, как она воздействует на моря и океаны.

Громадное светило лунного неба, Земля, представляет для Луны такие же фазы, как для нас Луна, но в обратном порядке. Во время новолуния Солнце освещает полушарие Земли, обращенное к нашему спутнику, и тогда бывает «полная Земля». Во время полнолуния, наоборот, неосвещенное полушарие обращено к нашему спутнику, и тогда бывает «новая Земля». Когда луна показывает нам первую четверть, Земля представляет последнюю и т.д. Независимо от этих фаз наш шар представляется Луне вертящимся вокруг своей оси 24 часа и 48 мин., т.к. Луна возвращается к каждому земному меридиану не ранее, как через этот промежуток времени. Вспомним, что период вращения Луны вокруг оси равен 27,32 g (земных суток) и поэтому она обращена к земле одним полушарием. Полнолуния же повторяются через 29,53 g , а это означает, что солнечные сутки на Луне длятся 29,53 g , т.е. около 14,8 g длится день и столько же ночь.

В 1609 году, после изобретения телескопа, человечество сумело впервые подробно рассмотреть свой космический спутник. С тех пор Луна - это наиболее изученное космическое тело, а также первое, на котором сумел побывать человек.

Первое, с чем предстоит разобраться - чем же является наш спутник? Ответ неожиданный: хотя Луна и считается спутником, технически она является такой же полноценной планетой, как и Земля. У нее большие размеры - 3476 километров в поперечнике на экваторе - и масса в 7,347×10 22 килограмм; Луна лишь немногим уступает , самой маленькой планете Солнечной Системы. Все это делает ее полноценным участником гравитационной системы Луна-Земля.

Известен и другой такой тандем в Солнечной системе, и Харон. Хотя вся масса нашего спутника составляет чуть больше сотой части массы Земли, Луна не обращается вокруг самой Земли - у них есть общий центр массы. А близость к нам спутника порождает еще один интересный эффект, приливный захват. Из-за него Луна всегда повернута к Земле одной и той же стороной.

Более того, изнутри Луна устроена как полноценная планета - у нее есть кора, мантия и даже ядро, а в далеком прошлом на ней существовали вулканы. Однако от древних ландшафтов уже ничего не осталось - на протяжении четырех с половиной миллиардов лет истории Луны на нее падали миллионы тонн метеоритов и астероидов, которые избороздили ее, оставив кратеры. Некоторые удары были настолько сильны, что прорвали ее кору вплоть до самой мантии. Котлованы от таких столкновений образовали лунные моря, темные пятна на Луне, которые легко различимы с . Более того, они присутствуют исключительно на видимой стороне. Почему? Об этом мы расскажем дальше.

Среди космических тел, Луна влияет на Землю сильнее всего - кроме, разве, Солнца. Лунные приливы, которые регулярно поднимают уровень воды в мировом океане - наиболее очевидное, но не самое сильное воздействие спутника. Так, постепенно отдаляясь от Земли, Луна замедляет вращение планеты - солнечный день вырос из первоначальных 5 до современных 24-х часов. А еще спутник служит естественным барьером против сотен метеоритов и астероидов, перехватывая их на подлете к Земле.

И вне сомнения, Луна - это лакомый объект для астрономов: как любителей, так и профессионалов. Хотя расстояние до Луны измерено с точностью до метра с помощью лазерных технологий, а образцы грунта с нее неоднократно привозили на Землю, там все еще остается место для открытий. Например, ученые охотятся за лунными аномалиями - таинственными вспышками и сияниями на поверхности Луны, не всем из которых находится объяснение. Оказывается, наш спутник скрывает гораздо больше, чем видно на поверхности - давайте же разберемся в тайнах Луны вместе!

Топографическая карта Луны

Характеристики Луны

Научному изучению Луны сегодня больше 2200 лет. Движение спутника на небосклоне Земли, фазы и расстояние от него до Земли были подробно описаны еще древними греками - а внутреннее строение Луны и ее история исследуются по сей день космическими аппаратами. Тем не менее века работы философов, а затем физиков и математиков дали весьма точные данные о том, как выглядит и движется наша Луна, и почему она именно такая. Все сведения о спутнике можно разделить на несколько категорий, взаимовытекающих друг из друга.

Орбитальные характеристики Луны

Как движется Луна вокруг Земли? Если бы наша планета была неподвижной, спутник вращался бы по почти идеальному кругу, время от времени незначительно приближаясь и отдаляясь от планеты. Но ведь и сама Земля вокруг Солнца - Луне приходится постоянно «догонять» планету. А еще наша Земля не является единственным телом, с которым наш спутник взаимодействует. Солнце, находящееся в 390 раз дальше Земли от Луны, массивнее Земли в 333 тысячи раз. И даже с учетом закона обратных квадратов, по которому интенсивность любого источника энергии резко падает при отдалении, Солнце притягивает Луну в 2,2 раза сильнее Земли!

Поэтому конечная траектория движения нашего спутника напоминает спираль, да еще и непростую. Ось лунной орбиты колеблется, сама Луна периодически приближается и отдаляется, а в глобальных масштабах и вовсе улетает от Земли. Эти же колебания приводят к тому, что видимая сторона Луны - это не одно и то же полушарие спутника, но разные его части, которые попеременно поворачиваются к Земле из-за «покачивания» спутника на орбите. Эти перемещения Луны по долготе и широте называются либрациями, и позволяют заглянуть за обратную сторону нашего спутника задолго до первого облета космическими аппаратами. С востока на запад Луна проворачивается на 7,5 градуса, а с севера на юг - на 6,5. Поэтому с Земли легко можно увидеть оба полюса Луны.

Конкретные орбитальные характеристики Луны полезны не только астрономам и космонавтам - к примеру, фотографами особенно ценится суперлуние: фаза Луны, в которой она достигает максимального размера. Это полнолуние, во время которого Луна находится в перигее. Приведем основные параметры нашего спутника:

- Орбита Луны - эллиптическая, ее отклонение от идеального круга, составляет около 0,049. Учитывая колебания орбит, минимальное расстояние спутника до Земли (перигей) оставляет 362 тысячи километров, а максимальное (апогей) - 405 тысяч километров.

- Общий центр массы Земли и Луны находится за 4,5 тысячи километров от центра Земли.

- Сидерический месяц - полное прохождение Луны по своей орбите - проходит за 27,3 дня. Однако для полного оборота вокруг Земли и смены лунных фаз требуется на 2,2 дня больше - ведь за то время, что Луна идет по своей орбите, Земля пролетает тринадцатую часть собственной орбиты вокруг Солнца!

- Луна находится в приливном захвате Земли - она вращается вокруг своей оси с той же скоростью, что и вокруг Земли. Из-за этого Луна постоянно повернута к Земле одной и той же стороной. Такое состояние характерно для спутников, которые находятся очень близко к планете.

- Ночь и день на Луне очень долгие - по половине земного месяца.

- В те периоды, когда Луна выходит из-за земного шара, ее видно на небе - тень нашей планеты постепенно сползает со спутника, позволяя освещать его Солнцу, а затем обратно закрывает его. Смены освещенности Луны, видимые с Земли, называются ее . Во время новолуния спутника не видно на небе, в фазе молодой Луны появляется ее тонкий серп, напоминающий завиток буквы «Р», в первой четверти Луна освещена ровно наполовину, а во время полнолуния ее заметно лучше всего. Дальнейшие фазы - вторая четверть и старая луна - происходят в обратном порядке.

Интересный факт: так как лунный месяц короче календарного, иногда за один месяц может быть два полнолуния - второе называется «голубой луной». Она такая же яркая, как и обычная полня - Землю она освещает на 0,25 люкс (для примера, обычное освещение внутри дома составляет 50 люкс). Сама Земля освещает Луну в 64 раза сильнее - целых 16 люкс. Разумеется, весь свет не собственный, а отраженный солнечный.

- Орбита Луны наклонена к плоскости орбиты Земли и регулярно ее пересекает. Наклонение спутника постоянно меняется, варьируясь между 4,5° и 5,3°. На смену наклонения Луны уходит больше 18 лет.

- Луна движется вокруг Земли со скоростью 1,02 км/с. Это намного меньше скорости движения Земли вокруг Солнца - 29,7 км/с. Максимальная скорость космического аппарата, достигнутая зондом для исследования Солнца «Гелиос-Б», составляла 66 километров в секунду.

Физические параметры Луны и ее состав

Для того чтобы понять, насколько большая Луна и из чего она состоит, людям понадобилось немало времени. Только в 1753 году ученый Р. Бошкович сумел доказать, что у Луны нет существенной атмосферы, равно как и жидких морей - при покрытии Луной звезды исчезают мгновенно, когда наличие дало бы возможность наблюдать их постепенное «затухание». Еще 200 лет понадобилось на то, чтобы советская станция «Луна-13» в 1966 году измерила механические свойства поверхности Луны. А про обратную сторону Луны вообще не было ничего не известно вплоть до 1959 года, пока аппарат «Луна-3» не сумел сделать первые ее снимки.

Команда космического корабля «Аполлон-11» доставила первые образцы на поверхность в 1969 году. Также они стали первыми людьми, которые побывали на Луне - до 1972 года на ней приземлилось 6 кораблей, и высадились 12 астронавтов. В достоверности этих полетов часто сомневались - однако многие пункты критиков исходили из их несведущести в космическом деле. Американский флаг, который по уверениям конспирологов «не мог развеваться в безвоздушном пространстве Луны», на самом деле твердый и статичный - его специально укрепили твердыми нитями. Это было сделано специально для того, чтобы сделать красивые снимки - провисшее полотно не столь зрелищное.

Многие искажения цветов и форм рельефа в отражениях на шлемах скафандров, в которых искали фальсификат, были обусловлены золотым напылением на стекле, защищающем от ультрафиолетового . Советские космонавты, которые смотрели трансляцию высадки астронавтов в реальном времени, также подтвердили достоверность происходящего. А кто сможет обмануть эксперта в своем деле?

А полные геологические и топографические карты нашего спутника составляются по сегодняшний день. В 2009 году космическая станция LRO (англ. «Lunar Reconnaissance Orbiter», Лунный Орбитальный Зонд) не только доставила самые детальные снимки Луны в истории, но и доказала наличие на ней большого количества замерзшей воды. Он же поставил точку в дискуссии о том, были ли люди на Луне, засняв следы деятельности команды «Аполлон» с низкой орбиты Луны. Аппарат был укомплектован оборудованием из нескольких стран мира, в том числе и из России.

Так как к исследованию Луны подключаются новые космические государства вроде Китая и частные компании, свежие данные поступают каждый день. Мы собрали основные параметры нашего спутника:

- Площадь поверхности Луны занимает 37,9х10 6 квадратных километров - около 0,07% от всей площади Земли. Невероятно, но это лишь на 20% превышает площадь всех заселенных человеком местностей на нашей планете!

- Средняя плотность Луны 3,4 г/см 3 . Она на 40% меньше плотности Земли - в первую очередь из-за того, что спутник лишен многих тяжелых элементов вроде железа, которыми богата наша планета. Кроме того, 2% массы Луны приходится на реголит - мелкую крошку камня, созданную космической эрозией и ударами метеоритов, плотность которой ниже обычной породы. Его толща в отдельных местах достигает десятков метров!

- Все знают, что Луна намного меньше Земли, что сказывается на ее гравитации. Ускорение свободного падения на ней составляет 1,63 м/с 2 - всего 16,5 процентов от всей силы притяжения Земли. Прыжки астронавтов на Луне были очень высокими несмотря даже на то, что их скафандры весили 35,4 килограмма - почти как рыцарские доспехи! При этом они еще сдерживались: падение в условиях вакуума было достаточно опасным. Ниже - видео прыжков астронавта из прямой трансляции.

- Лунные моря охватывают около 17% всей Луны - в основном ее видимую сторону, которая почти на треть покрыта ими. Они являются следами ударов особенно тяжелых метеоритов, которые буквально сорвали со спутника его кору. В этих местах от мантии Луны поверхность отделяет лишь тонкий, полукилометровый слой застывшей лавы - базальта. Поскольку ближе к центру любого большого космического тела концентрация твердых веществ растет, в лунных морях больше металла, чем где-либо по Луне.

- Основная форма рельефа Луны - это кратеры и другие производные от ударов и ударными волнами, которастероидов. Лунные горы и цирки были построены громадными ые изменяли структуру поверхности Луны до неузнаваемости. Особенно сильна их роль была в начале истории Луны, когда та была еще жидкой - падения поднимали целые волны расплавленного камня. Это же стало причиной образования лунных морей: обращенная к Земле сторона была сильнее раскалена из-за концентрации в ней тяжелых веществ, из-за чего астероиды влияли на нее сильнее, чем на прохладную обратную сторону. Причиной такого неравномерного распределения вещества стало притяжение Земли, особенно сильное в начале истории Луны, когда та была ближе.

- Кроме кратеров, гор и морей, в луне существуют пещеры и трещины - уцелевшие свидетели тех времен, когда недра Луны были также раскалены, как и , и на ней действовали вулканы. В этих пещерах часто присутствуют водные льды, как и у кратеров на полюсах, из-за чего их часто рассматривают как места для будущих лунных баз.

- Настоящий цвет поверхности Луны - очень темный, ближе к черному. По всей же Луне попадаются самый разные цвета - от бирюзово-голубого до почти оранжевого. Светло-серый оттенок Луны из Земли и на снимках обусловлен высокой освещенностью Луны Солнцем. Из-за темного цвета, поверхность спутника отражает лишь 12% от всех лучей, падающих от нашего светила. Будь Луна светлее - и во время полнолуний было бы светло как днем.

Как сформировалась Луна?

Исследование минералов Луны и ее история - одна из самых тяжелых для ученых дисциплин. Поверхность Луны открыта для космических лучей, а тепло у поверхности нечему задерживать - поэтому спутник днем накаляется до 105° C, а ночью остывает до –150° C. Двухнедельная продолжительность дня и ночи усиливает влияние на поверхность - и в итоге минералы Луны изменяются до неузнаваемости со временем. Однако удалось кое-что выяснить.

Сегодня считается, что Луна - это продукт столкновения крупного зародыша планеты, Тейи, с Землей, который произошел миллиарды лет назад, когда наша планета была полностью расплавленной. Часть столкнувшейся с нами планеты (а она была размером с ) была поглощена - но ее ядро вместе с частью поверхностной материи Земли было выброшено по инерции на орбиту, где и осталалось в виде Луны.

Это доказывает уже упоминавшийся выше дефицит железа и других металлов на Луне - к тому времени, когда Тейя, вырвала кусок земного вещества, большая часть тяжелых элементов нашей планеты была притянута гравитацией внутрь, к ядру. Это столкновение отразилось на дальнейшем развитии Земли - она стала вращаться быстрее, а ось ее вращения наклонилась, из-за чего стала возможной смена сезонов.

Дальше Луна развивалась как обычная планета - у нее сформировалось железное ядро, мантия, кора, литосферные плиты и даже своя атмосфера. Однако малая масса и бедный на тяжелые элементы состав привел к тому, что недра нашего спутника быстро остыли, а атмосфера - испарилась от высокой температуры и отсутствия магнитного поля. Однако кое-какие процессы внутри все еще происходят - из-за движений в литосфере Луны иногда происходят лунотрясения. Они представляют одну из главных опасностей для будущих колонизаторов Луны: их размах доходит до 5 с половиной баллов по шкале Рихтера, а длятся они куда дольше земных - нет океана, способного вобрать в себя импульс движения земных недр.

Основные химические элементы на Луне - это кремний, алюминий, кальций и магний. Минералы, которые образуют эти элементы, схожие с земными и даже встречаются на нашей планете. Однако главное отличие минералов Луны - это отсутствие воздействия воды и кислорода, вырабатываемого живыми существами, высокая доля метеоритных примесей и следы воздействия космического излучения. Озоновый слой Земли сформировался достаточно давно, а атмосфера сжигает большую часть массы падающих метеоритов, позволяя воде и газам медленно, но уверенно менять облик нашей планеты.

Будущее Луны

Луна - это первое космическое тело после Марса, которое претендует на первоочередную колонизацию человеком. В некотором смысле Луна уже освоена - СССР и США оставили на спутнике государственные регалии, а орбитальные радиотелескопы прячутся за обратной стороной Луны от Земли, генератора множества помех в эфире. Однако что ждет наш спутник в будущем?

Главный процесс, о котором уже не раз упоминалось в статье - это отдаление Луны за счет приливного ускорения. Оно происходит достаточно медленно - спутник улетает не больше чем на 0,5 сантиметра в год. Однако важно тут совершенно другое. Дистанцируясь от Земли, Луна замедляет ее вращение. Рано или поздно может наступить момент, когда сутки на Земле будут длиться столько же, сколько лунный месяц - 29–30 дней.

Однако у удаления Луны будет свой предел. После его достижения, Луна начнет витками приближаться к Земле - причем куда быстрее, чем отдалялась. Полностью врезаться ей, однако, не удастся. За 12–20 тысяч километров от Земли начинается ее полость Роша - гравитационный предел, при котором спутник какой-либо планеты может сохранять твердую форму. Поэтому Луна на подлете будет разорвана на миллионы маленьких фрагментов. Часть из них упадет на Землю, устроив бомбардировку в тысячи раз мощнее ядерной, а остальные образуют вокруг планеты кольцо наподобие . Однако оно будет не таким ярким - кольца газовых гигантов состоят изо льда, который в разы ярче темных пород Луны - их не всегда будет видно на небе. Кольцо Земли создаст проблему астрономам будущего - если, конечно, к тому времени на планете кто-либо останется.

Колонизация Луны

Однако все это произойдет через миллиарды лет. А до тех пор человечество рассматривает Луну как первый потенциальный объект для космической колонизации. Однако что именно подразумевается под «освоением Луны»? Сейчас мы вместе просмотрим ближайшие перспективы.

Многие представляют колонизацию космоса подобно колонизации Земли времен Нового Века - поиск ценных ресурсов, их добыча, а затем доставка обратно домой. Однако это неприменимо к космосу - в ближайшие пару сотен лет доставка килограмма золота даже с ближайшего астероида будет обходиться дороже, чем его добыча из самых сложных и опасных для работы шахт. Также Луна вряд ли выступит «дачным сектором Земли» в ближайшем будущем - хотя там и есть большие месторождения ценных ресурсов, там будет тяжело выращивать еду.

Зато наш спутник вполне может стать базой для дальнейшего освоения космоса в перспективных направлениях - например, того же Марса. Главная проблема космонавтики на сегодняшний день - это ограничения по весу космических аппаратов. Для запуска приходится строить монструозные конструкции, которым нужны тонны топлива - ведь нужно преодолеть не только притяжение Земли, но и атмосферу! А если это межпланетный корабль, то нужно его еще и заправить. Это серьезно стесняет конструкторов, принуждая их предпочитать экономность функциональности.

Луна подходит для стартовой площадки космических кораблей куда лучше. Отсутствие атмосферы и низкая скорость для преодоления притяжения Луны - 2,38 км/c против 11,2 км/с Земли - делают запуски намного проще. А залежи полезных ископаемых спутника позволяют сэкономить на весе топлива - камне на шее космонавтики, который занимает значительную долю массы любого аппарата. Если развернуть производство ракетного топлива на Луне, можно будет запускать большие и сложные космические корабли, собранные с деталей, доставленных с Земли. Да и сборка на Луне будет куда проще, чем на околоземной орбите - и намного надежнее.

Существующие на сегодняшний день технологии позволяют если не полностью, то частично осуществить этот проект. Однако любые шаги в эту сторону требуют риска. Вложение громадных денег потребуют исследования на предмет нужных ископаемых, а также разработка, доставка и тестирование модулей будущих лунных баз. А одна предполагаемая стоимость запуска даже первоначальных элементов способна разорить целую сверхдержаву!

Поэтому колонизация Луны - это предмет не столько работы ученых и инженеров, сколько людей всего мира для достижения столь ценного единства. Ибо в единстве человечества кроется истинная сила Земли.

Успешное осуществление мягкой посадки на лунную поверхность космической станции «Луна-9» - новый этап в изучении природы Луны, начало прямых экспериментов на ее поверхности.

Земля - Луна - единственная в своем роде «двойная планета» солнечной системы. Фундаментальная проблема происхождения Луны рассматривалась многими исследователями. Результаты оказались довольно противоречивыми. Однако не представляет сомнения качественный вывод, сделанный еще Дж. Дарвиным в его классическом исследовании приливной истории системы Земля - Луна. Дж. Дарвин считал, что приливное трение, обусловленное главным образом мелководными морями, должно непрерывно замедлять вращение Земли и вместе с тем, увеличивая момент количества движения Луны, расширять ее орбиту. Следовательно, Земля в прошлом вращалась скорее, а Луна находилась к Земле ближе. Заметим, что «вековой эффект» приливного трения при меньших расстояниях был существенно больше, чем теперь.

Постепенное удаление Луны от Земли подтверждается непосредственными наблюдениями. Известно, что и в настоящее время продолжительность суток увеличивается. Далее, исследования структуры кораллов показали, что в раннем палеозое сутки составляли около 20 часов и число дней в году было больше.

Для решения проблемы происхождения Луны нужно было бы рассчитать, на каком расстоянии от Земли находилась Луна в самом начале формирования солнечной системы. Как показывает изучение метеоритного (и, следовательно, астероидального) вещества, солнечная система образовалась около 4,5 млрд лет назад.

Однако сделать достаточно уверенный расчет приливной эволюции системы Земля - Луна в настоящее время еще невозможно. Во-первых, нельзя сказать, как происходило постепенное накопление океанских бассейнов и как изменялось приливное трение. Во-вторых, сейчас установлено, что в приливных явлениях значительная роль принадлежит всему веществу Земли.

Дж. Дарвин, приняв максимально возможное отклонение приливного «горба» от линии между центрами Земли и Луны, нашел, что Луна должна была находиться в непосредственном соседстве с Землей всего 57 млн лет назад, что, конечно, не имеет ничего общего с действительностью. Не упоминая о некоторых противоречивых результатах, укажем, что на основании совокупности ряда исследований, включая недавние расчеты Е. Л. Рускол, можно считать, что Луна в прошлом двигалась по орбите с меньшим эксцентриситетом, т. е. более приближающейся к круговой, с меньшим наклоном к плоскости земного экватора, и наименьшее расстояние Луны от Земли составляло несколько радиусов Земли. Весьма вероятно, что на наименьшем расстоянии Луна находилась несколько миллиардов лет назад - в самом начале истории нашей планеты.

Эти выводы, вследствие неопределенности исходных данных, носят более или менее качественный характер, но они указывают, что Луна никогда не захватывалась Землей, а образовалась совместно с ней в едином процессе космической эволюции. Подобный процесс образования двойных и даже кратных тел - очень распространенное явление в космосе, и наше Солнце, сформировавшееся вследствие малого вращательного момента как одиночное тело, довольно редкое исключение. Роль Луны в процессе образования системы Земля - Луна заключалась именно в том, что еще до окончательного выделения Земли из первоначальной протопланетной массы на долю Луны пришлась наибольшая часть вращательного момента. Это способствовало формированию Земли в виде единого и достаточно устойчивого тела. Другие планеты были в иных условиях. Например, Венера - планета примерно той же массы, что и Земля, но с совершенно ничтожным вращательным моментом (Венера вращается вокруг оси с периодом около 250 суток и притом в обратном направлении), всегда находилась в устойчивом состоянии и потому не должна была «обзаводиться» спутником.

С вопросом происхождения Луны связана также ее термическая история, определяющая в значительной степени физические условия на лунной поверхности. Расчеты термической истории Луны, проводившиеся детально, главным образом в СССР и США,

имеют довольно условный характер вследствие неопределенности начальных данных. Обычно предполагается, что состав Земли и Луны близок к каменным метеоритам - хон-дритам, в которых много долгоживущих радиоактивных элементов (калия-40, тория и двух изотопов урана). При равномерном распределении радиоактивных элементов внутри массы планетного тела выделяющаяся при их распаде энергия почти полностью поглощается, постепенно повышая температуру недр. Для расчета нужно задать наиболее вероятные значения теплопроводности, плотности и удельной теплоемкости на всех расстояниях от центра планеты и учесть, при каких нагревах может происходить полное или частичное расплавление вещества. В зависимости от тех или иных предпосылок разные авторы получали, что Луна на всем протяжении своей истории или оставалась твердой, или же, напротив, была расплавленной вплоть до 0,8 радиуса, считая от центра.

Центральные части Луны могли нагреться примерно до 1300° К (Г. Юри) или до 2000° К (Б. Ю. Левин, С. В. Маева). Меньший нагрев мог произойти, если радиоактивные элементы скапливались преимущественно в поверхностных слоях.

Однако эти расчеты все же не решают вопроса, может ли иметь место более или менее значительный расплав вещества Луны. Представляется сомнительным, являются ли хондриты наиболее характерным материалом состава Луны и планет. В последнее время первичным веществом принято считать углистые хондриты. Далее, помимо распада долгоживущих радиоактивных элементов могут быть и другие источники нагрева, а именно обычный гравитационный нагрев при быстром сжатии образующегося космического тела. Нужно учесть и выделение химической энергии при образовании сложных молекулярных соединений, входящих в состав Луны. До сих пор неясна роль коротко-живущих радиоактивных изотопов, которые, по последним данным, должны были играть существенную роль при формировании асте-роидального, а следовательно, и планетного вещества. Наконец, в первую эпоху своего существования, когда Луна находилась сравнительно близко к Земле, значительное влияние должна была иметь энергия приливного трения. Таким образом, проблема термической истории Луны не может быть разрешена чисто теоретически. Необходимо сопоставление разнообразного наблюдательного материала.

Первые определения лунной температуры, основанные на измерении инфракрасной радиации, проводились еще в 1868 г. лордом Россом, а затем более детально, начиная с 1927 г., Э. Петтитом и С. Никольсоном. В среднем температура подсолнечной точки оказалась около 390° К, а в антисолнечной точке довольно уверенно получилось 120° К. Максимальное значение температуры, которое приходилось измерять, составляет 405° К. Итак, за время лунных суток амплитуда температурных колебаний составляет около 280°. Это одна из важнейших величин, характеризующих условия на Луне. С восходом Солнца температура поверхности быстро повышается, проходит довольно пологий максимум и затем сравнительно медленно достигает минимального значения. Интересно, что резкие скачки температуры (свыше 200°) наблюдаются даже во время полных лунных затмений, которые имеют сравнительно небольшую продолжительность. Все это означает, что солнечная радиация нагревает только наиболее поверхностные слои лунного покрова, что теплопроводность лунных пород ничтожна и, как показывают расчеты, должна быть примерно в тысячу раз меньше теплопроводности типичных земных минералов.

Важно подчеркнуть, что распределение температуры зависит от отражательной способности данного участка поверхности Луны. Так, кратеры с более высоким альбедо нагреваются в течение дня несколько меньше окружающей области. Вообще гористые районы нагреваются меньше, чем более темные моря.

Интересные результаты недавно получены радиометодами. Например, В. С. Троицкий измерял интенсивность лунного радиоизлучения на длине волны от 3 до 70 см. Эффективная глубина испускания излучения примерно в 20 раз больше соответствующей длины волны. Следовательно, длине волны в 30 см соответствует глубина испускающего слоя в 6 м. Поэтому исследование длинноволнового радиоизлучения позволяет проникнуть во внутренние слои Луны и получить сведения об их термических свойствах. Комбинируя эти данные с измерениями теплопроводности, можно сделать оценку потока энергии из внутренних слоев Луны.

Проведя многочисленные измерения и применяя в качестве стандарта излучение «искусственной Луны» - диска, поставленного на расстоянии нескольких сотен метров от приемника излучения, В. С. Троицкий получил, что средняя температура Луны быстро увеличивается до глубины примерно 6 м, а затем возрастает значительно медленнее. Общий тепловой поток от Луны оказался примерно таким же, как и от земной поверхности, хотя масса вещества, соответствующая единице поверхности Луны, в пять раз меньше. Выделение теплоты внутренними областями Луны на единицу массы по данным В. С. Троицкого в 4-5 раз больше, чем это имеет место для Земли.

Казалось бы, это подтверждает гипотезу, которой в частности придерживается Б. Ю. Левин, о значительном расплавлении лунного вещества. Однако можно привести доводы в пользу того, что в основном Луна должна быть совершенно твердой.

В самом деле, как известно, данные о термической истории и внутреннем строении Марса приводят к выводу о том, что у этой планеты нет жидкого ядра значительных размеров. Марс имеет массу в 9 раз меньшую земной. У него отсутствует ощутимое магнитное поле. Магнитное поле Луны также очень незначительное, а ее масса в 81 раз меньше массы Земли. Поскольку тела меньшей массы охлаждаются быстрее, естественно ожидать, что Луна в основном твердая.

С другой стороны, форма Луны значительно отличается от фигуры равновесия жидкой массы, соответствующей современному расстоянию от Земли при сравнительно небольшом приливном воздействии. Вытянутость лунной фигуры по отношению к Земле составляет 1 км, в то время как в условиях равновесия она может быть не больше 60 м. Отсюда как будто следует, что Луна должна была почти полностью стать твердой еще на сравнительно небольшом расстоянии от Земли (соответствующем периоду обращения в 6,8 суток) и после этого продолжала сохранять свою форму.

Заметим также, что несмотря на более высокую температуру в центральных областях Луна могла все же сохранить твердую структуру (вследствие значительного давления) и лишь вблизи поверхности температура плавления могла понизиться настолько, чтобы обеспечить возможность хотя бы частичного расплава.

Для решения вопроса о внутреннем строении Луны необходимо провести ее зондирование сейсмическими методами. Пока же приходится ограничиваться анализом рельефа лунной поверхности и его изменениями в прежние эпохи.

Самый беглый обзор лунной поверхности несомненно доказывает, что лунные моря возникли в результате обширного расплавления, при котором оказались частично затопленными более древние кольцевые горы. Например, хорошо сохранилась та часть обширного залива Радуги, которая примыкает к гористой области. Другая половина залива, расположенная на поверхности Моря Дождей, полностью исчезла.

Можно довольно уверенно проследить последовательную смену различных эпох в формировании лунного рельефа. На поверхности Луны заметны более древние кольцевые горы, расплавления, образовавшие лунные моря, сравнительно недавние детали рельефа, кратеры с центральными горками, купола и т. д. Последовательность развития лунных форм детально изучалась А. В. Ха-баковым.

Какова же причина изменений рельефа Луны? Г. Юри рассматривал образование Моря Дождей как результат наклонного удара о Луну большого астероида, но это маловероятное, хотя и возможное, событие не может быть основной причиной. Появление лунных расплавлений относится к определенной эпохе эволюции Луны и по каким-то причинам было связано лишь с полусферой, обращенной к Земле. Действительно, на обратной стороне Луны моря почти совершенно отсутствуют. Возможно, удары крупных метеоритных тел лишь способствовали проявлению местной активности.

Если считать, что образование лунного рельефа обусловлено внутренней активностью, то оно должно сопровождаться попутным выделением газов и водяных паров подобно тому, как это происходило и в слабой мере происходит теперь на Земле. Однако сравнительно слабое притяжение Луны не смогло удержать газы у ее поверхности и они довольно быстро улетучились в пространство.

Теоретические расчеты показывают, что при максимальной температуре поверхности (400° К) водород удерживается Луной лишь около двадцати минут. Кислород и водяные пары, которые быстро разлагаются под действием ультрафиолетовой солнечной радиации, могут находиться у лунной поверхности примерно полтора года. Углекислота удерживается несколько сот миллионов лет, а наиболее тяжелые газы - криптон и особенно ксенон - практически на протяжении всего существования Луны. Некоторые тяжелые газы, например углекислота, должны накапливаться, если на Луне поддерживается хотя бы минимальная вулканическая деятельность. Другие - ксенон, криптон-могли бы выделиться в процессе радиоактивного распада. Однако самые тщательные исследования Луны различными методами не привели к обнаружению какой-либо газообразной оболочки. Наиболее чувствительный метод, основанный на наблюдении покрытий Луной точечных радиоисточников, показал, что верхний предел атмосферного давления на Луне должен быть в 10 000 млрд. раз меньше, чем на Земле на уровне моря, т. е. практически Луна совершенно лишена атмосферы.

Выделение газов из центральной горки кратера Альфонса наблюдал Н. А. Козырев 3 ноября 1958 г. и 23 октября 1959 г. Удивительно, что это оказался не водяной пар или какое-либо соединение кислорода, а молекулярный углерод Сг, который обычно входит в состав голов комет, но никогда не выделяется на Земле. Отсутствие каких-либо газов, которые могли бы удерживаться достаточное время у лунной поверхности, можно объяснить воздействием солнечного ветра, сдувающего в межпланетное пространство малейшие следы лунной атмосферы.

Заслуживают особого внимания топографические свойства Луны. Как известно, на Луне преобладают кольцевые образования. Это - обширные кольцевые горы диаметром свыше 200 км (например, Клавий), обычные кратеры (часто с центральными горками) размером в несколько десятков километров и мелкие лунки поперечником всего лишь в метры.

Даже лунные моря, размером в тысячи километров, если онп изолированы и не накладываются на другие подобные образования. имеют весьма правильные круговые очертания, например Море Кризисов и ряд других. Кроме того, па Луне встречаются полигональные формы, шестиугольные валы, расположенные на более или менее ровном грунте. Они впервые были отмечены известным селенологом П. Пюизе и особенно ясно представлены около Северного полюса. Этот же исследователь обнаружил в Море Спокойствия «купола» - небольшие круглые выпуклости. В дальнейшем много куполов было открыто и в других местах Луны, главным образом на поверхности морей, где их легче заметить. В верхней части купола обычно имеется отверстие вроде вулканического жерла. Кроме того, внутри морей и больших кратеров много бороздок, обычно располагающихся вдоль валов и напоминающих трещины. Наиболее резко выраженная система таких трещин хорошо видна в центре лунного диска около кратера Триснеккера. Там же заметна резкая бороздка. Она, проходя через небольшой кратер Гигинус, меняет направление. Эти бороздки в некоторых районах Луны образуют целые системы парал-

лельных линий, связанных с преимущественным направлением кратеров и их валов. Наконец, характерная особенность Луны - радиальные системы светлых лучей, расходящихся от отдельных кратеров с центральными горками. Они тянутся на расстояния (например, от кратера Тихо) тысячи километров и проходят, не меняя направления, через гористые и низменные области.

При детальном ознакомлении с лунной топографией обращают на себя внимание* несомненные изменения, происходившие на Луне в течение долгих периодов. Выделяются очень старые кольцевые горы, валы которых почти исчезли, как будто погрузившись в грунт. Таков, например, реликтовый цирк Стадий диаметром 60 км. Относительный возразличных деталей на Луне и ряда земных минералов - гранитов, базальтов, песчаников, а также различных конгломератов, установила резкое отличие лунных пород от земных. Оказалось, что лунные породы характеризуются малым диапазоном цвета и отражательной способности, в то время как земные минералы, особенно в горных сухих пустынях, при отсутствии пылевого покрова отличаются самой разнообразной окраской (достаточно указать на замечательную по своей расцветке горную долину, ведущую от Кении вдоль Нила до Красного моря).

Лабораторные эксперименты свидетельствуют о том, что крайняя однородность лунной поверхности может быть объяснена облучением некоторых минералов высокочастотной радиацией. Например, Б. Гапке нашел, что минералы, богатые слабо окисленными металлами - железом, медью и др., довольно быстро темнеют при облучении протонами с энергией около 5 кэв, что обусловливается образованием свободных ионов металла около поверхности.

Другая удивительная особенность лунного поверхностного слоя, отражающего солнечные лучи, заключается в характере индикатрисы отражения*. При освещении лунной поверхности больше всего света отражается в направлении, обратном падающему лучу (Напомним, что идеально матовая поверхность отражает свет по всем направлениям пропорционально косинусу утла падения.) При таком законе отражения каждый элемент лунной поверхности кажется особенно ярким, когда падающий луч совпадает с направлением отраженного, т. е. во время полнолуния. Яркость элемента поверхности почти не зависит от его наклона к лучу зрения наблюдателя. Вследствие этого весь лунный диск представляется практически одинаково ярким как в центре, так и на краях, что создает впечатление какой-то плоской тарелки, а не сферического тела. По мере уменьшения угла фазы, т. е. по мере приближения к моменту полнолуния, яркость Луны быстро возрастает и проходит через резкий максимум.

Детальное рассмотрение этих особенностей показало, что поверхность Луны в масштабе, сравнимом с длиной световых волн, должна отличаться сложной разветвленной

структурой, такой, что при ее освещении один элемент может затенять другой. Наименьший эффект получается, очевидно, когда падающий луч совпадает с отраженным. Наоборот, поверхность соседнего с нами Марса - единственной планеты, у которой предполагаются какие-то формы жизни, отличается полной гладкостью, почти совпадающей с гладкостью абсолютно матовых поверхностей. Создается, таким образом, на первый взгляд парадоксальное положение. Необитаемая Луна отличается микроструктурой поверхности, имитирующей растительность, а Марс, где имеется атмосфера и некоторые признаки водяных паров, оказывается просто песчаной пустыней. Аналогичные особенности в микроструктуре получаются и при рассмотрении поляризационных свойств поверхности Луны. Интересно, что даже наибольшая степень поляризации для всего лунного диска не превосходит 8% (при угле фазы в 90°) и лишь для морей поднимается до 20%. Сравнение с земным веществом показывает, что наблюдаемые поляризационные особенности достигаются при ветвистой или сотовидной структуре поверхности.

Причина подобных особенностей структуры лунной поверхности заключается в продолжительных (миллиарды лет!) разнообразных космических влияниях. Луна испытывает постоянные удары микрометеоритов, число которых быстро возрастает с уменьшением массы. Они разрушают ее поверхностный слой. Кроме того, Луна подвергается облучению солнечным ветром, состоящим преимущественно из протонов - положительно заряженных ядер водорода, движущихся со скоростью тысячи километров в секунду. Далее, как это можно судить по веществу метеоритов, странствующих самостоятельно в межпланетном пространстве в течение сотен миллионов лет, известную эрозию лунной поверхности вызывают первичные космические лучи. Еще одна причина эрозии - резкие перепады температуры, доходящие в течение лунных суток почти до 300°, которым Луна подвергалась за время своего существования по крайней мере 50 млрд. раз.

Облучение космическими лучами и солнечным ветром должно привести к накоплению заметного положительного заряда веществом лунной поверхности. Ранее Ж. Грейнджер оценивал его в 5 в, но теперь после расчетов С. Зингера принимают величину заряда даже в 20-25 в. Наличие заряда может понижать теплопроводность наружного слоя Луны.

Оптические особенности лунной поверхности проявляются только в масштабе тысячных долей миллиметра, так как размеры отражающих зерен поверхностного слоя Луны в среднем около 5 мк. В радиодиапазоне сантиметровых и метровых волн условия отражения оказываются совсем иными. При увеличении длины волны отражательные свойства поверхности Луны приближаются к свойствам зеркально отражающей сферы. Детальное обследование лунной поверхности при помощи радаров, начавшееся в 1946 г., проводилось на разных обсерваториях, в том числе в Серпухове под Москвой на Окской станции ФИАН СССР. Было показано, что на длине волны около 10 см примерно 50%

потока радиоволн отражается от центральной части Луны (размером 0,1 ее радиуса), а остальная энергия рассеивается приблизительно по закону Ламберта. При увеличении длины волны эта диффузная составляющая постепенно уменьшается, и Луна все больше приобретает свойства идеального отражателя. Таким образом, теперь можно судить о размерах неровностей лунной поверхности, оказавшихся в полном согласии со снимками, которые передала автоматическая станция «Луна-9». Кроме того, на основании измерения отражательной способности, равной в среднем 0,06, получено, что величина диэлектрической постоянной (примерно 2,72) соответствует сухим песчаным почвам Земли.

Сделаем несколько замечаний о люминесценции, обнаруженной около кратеров Тихо, Аристарх и в некоторых других областях Луны. Некоторые лунные породы при облучении их солнечной ультрафиолетовой радиацией, гамма-лучами и протонами высоких энергий, переизлучают энергию в области видимого спектра. Впервые на возможность такого явления указал еще Ф. Линк в 1946 г. Десять лет спустя Ж. Дюбуа и одновременно Н. А. Козырев дали способ количественного определения, основанный на измерении контуров отдельных линий солнечного спектра, которые при наложении на них люминесцирующего свечения становятся менее глубокими. Люминесценция сосредоточивается лишь в отдельных эмиссионных полосах: 390, 420, 430, 440 ммк, и яркость их по сравнению с отраженным солнечным спектром, по оценкам Дюбуа, повышается на 10-20%. Согласно М. И. Миртовой, в области люминесценции кратера Аристарха имеется полоса 450-550 ммк. Эти явления указывают, что на поверхности Луны встречаются сложные минералы, в которые входят элементы с большим атомным весом. На Земле минерал шеелит (CaWCU) - окисленное соединение кальция и вольфрама люминесцирует с такой же частотой испускания.

Луна, как видно из особенностей ее рельефа, прошла долгую и сложную эволюцию. Однако она и теперь не мертвое тело, подверженное лишь внешним воздействиям. Напротив, в отдельных частях Луны происходят изменения, правда довольно редкие, но все же заметные. Достаточно указать на исчезновение в 1866 г. кратера Линнея диаметром 10 км, расположенного в средней части Моря Ясности. Вместо него Ьсталось только глубокое отверстие диаметром около 2 км, а валы прежнего кратера, по-видимому заполнившегося массой расплавленного вещества, теперь едва только намечаются. В 1891 г. там же были замечены некоторые изменения степени белесоватости во время полного лунного затмения.

Более мелкие изменения происходят и в других местах. Так, во внутренней части кратера Альфонс подозревалось уже давно некоторое помутнение, а затем там спектроскопически обнаружили выход газов. Довольно загадочные события происходят, по-видимому, на дне цирка Платон, расположенного у северной оконечности огромного Моря Дождей. Предполагают, что видимые там светлые полосы, а также как будто и строение рельефа несколько меняются. А. В. Марков и другие наблюдатели констатировали там изменения цветности и отражательной способности. Причина этого еще неизвестна.

Некоторые наблюдатели отмечали также изменение отражательной способности радиальных зон восточного вала кратера Аристарх.

В проблеме происхождения и эволюции лунного рельефа, а также в наблюдаемых свойствах поверхности Луны еще много неясного. Однако за последнее десятилетие кромо наземных телескопических исследований стали проводиться эксперименты вблизи Луны и на ее поверхности. Полеты советских лунников и американских космических аппаратов позволяют уточнить современные представления о Луне. Эти эксперименты имеют неоценимое значение также для познания нашей Земли и других планет солнечной системы.